Le « film de barbouzes » : entre film de truands et film d’espions.

Le film d’espionnage français dans les années 50 et 60.

Aux lendemains de la seconde guerre mondiale, la France connaît une attitude ambivalente vis-à-vis du nouveau géant américain. Elle bénéficie largement du Plan Marshall et accueille avec enthousiasme les productions culturelles américaines, comme les films noirs et les romans hard boiled traduits dans la Série Noire des éditions Gallimard. Toutefois cet engouement s’accompagne d’un sentiment d’humiliation face à la perte de la « grandeur » de la France. Nombre de Français se sentent culturellement colonisés, comme agressés et contraints de résister, de riposter.

Dans le domaine du cinéma, plusieurs stratégies se mettent en place. La fameuse « Tradition de la Qualité » puise dans le patrimoine littéraire français afin de mettre en valeur une certaine identité nationale. Néanmoins, l’industrie cinématographique tente aussi d’investir le film de genre pour rivaliser avec les Américains sur leur propre terrain. Or, le film d’espionnage connaît partout, à la fin des années 50 et dans les années 60, une vogue extraordinaire. Les Français développent alors trois types de stratégies pour concurrencer les Anglo-saxons dans ce domaine. La première consiste dans l’assimilation du modèle anglo-saxon, redigéré et pastiché : c’est le cas exemplaire de la série des Lemmy Caution au cinéma, adaptée de la Série Noire [1]. Le premier, La Môme vert-de-gris (1952), est un franc succès du box office[2]. Une autre stratégie consiste dans la simple imitation, la pâle copie quelque peu insipide. C’est le cas de la série des OSS 117, adaptée des romans à grands tirages de Jean Bruce[3]. Enfin, un autre type de réplique a vu le jour, celui de la création d’une solution générique hybride, mêlant truands français aux espions dits « barbouzes ».

Ces barbouzes sont des agents secrets interlopes très spéciaux. Ils appartiennent à des services parallèles et effectuent les basses besognes du pouvoir, ce qu’on appelle communément les « coups tordus ». Ils sont recrutés notamment dans le Milieu, parmi les truands. On croit souvent que leur naissance ne remonte qu’à l’époque du conflit algérien et de la lutte contre l’OAS ; en fait les barbouzes émergent dans le contexte des services secrets de la France libre pendant la seconde guerre mondiale[4], puis avec le service d’ordre du RPF[5] et le SAC (Service d’action civique), cette police parallèle au service de de Gaulle à partir de 1958. Ainsi, à la fin des années cinquante, alors que le cinéma français cherche à rivaliser avec Hollywood, les « barbouzes » s’affirment comme des créatures bien hexagonales, aptes à construire une nouvelle formule générique spécifiquement française , qu’on se propose de nommer ici « films de barbouzes ».

Pourtant, l’amalgame générique a fait long feu, la série a tourné court. L’étiquette générique « films de barbouzes » n’est d’ailleurs significativement pas lexicalisée. On s’interrogera par conséquent sur les raisons de l’avortement de cette tentative originale, en étudiant les conditions de la genèse de ce genre et celles de sa rapide extinction. Nous analyserons ainsi tout d’abord la manière dont s’est articulée la naissance du genre cinématographique avec celle de la naissance de la Série Noire littéraire. Dans un second temps, nous aborderons les deux premiers films de notre cycle, Le Gorille vous salue bien (1958) et Le Fauve es lâché (1959), qui mettent en place la nouvelle formule générique. Puis, nous étudierons la manière dont, dès les films suivants de la série des Gorille, La Valse du gorille (1959) et Le Gorille a mordu l’archevêque (1962), la formule générique s’infléchit dans une nouvelle direction, pour aboutir enfin à la pure parodie du film de Lautner, intitulée, justement, Les Barbouzes (1964).

Créée en 1945, la collection Série Noire de Gallimard commença par privilégier les romanciers anglo-saxons. Mais en 1953, le succès du roman de l’écrivain français Albert Simonin, Touchez pas au Grisbi[6], publié dans la célèbre collection de Gallimard, permet l’émergence d’autres romans français dans la même veine : des polars qui mettent en scène des truands bien de chez nous, au parler argotique fleuri et qui aiment la bonne chère. Ces succès littéraires engendrent plusieurs adaptations au cinéma[7] et permettent l’émergence d’un genre cinématographique « série noire » à la française[8].

Les « films de barbouzes » sont également issus de la Série Noire littéraire. En 1954 la collection publie les deux premiers romans d’Antoine Dominique, pseudonyme de Dominique Ponchardier : c’est la série des Gorille . Lors de leur sortie, la presse parle d’un « Lemmy Caution français », qui est appelé à révolutionner le roman policier français.[9] A. Dominique confie de son côté qu’il a conçu sa série romanesque en réaction aux héros américains qui, d’après lui, envahissent, la fiction : « (…) j’en avais mare de voir que dans les bouquins, c’étaient toujours les Américains qui étaient des types extra… »[10] Effectivement, le héros de Ponchardier, Géo Paquet dit le Gorille, se distingue nettement des personnages d’espions anglo-saxons. L’auteur se plaît à dépeindre un homme qui pourrait passer pour un bon Français moyen : marié bourgeoisement, il vit dans un pavillon modeste de banlieue avec ses deux enfants. Son univers est fait de 15 CV Citröen, de verres de fine et de souvenirs de la Résistance, avec les parachutages de Londres et l’ombre du général de Gaulle qui plane… Il existe bien dans l’entreprise de Ponchardier, lui-même très lié à de Gaulle et aux services secrets français, un aspect militant. Il s’agit non seulement de réhabiliter les services secrets français, qui font pâle figure par rapport à leur homologue américain, mais aussi une certaine idée de la grandeur de la France, malgré des moyens géopolitiques et financiers dorénavant réduits. Antoine Dominique livrera en totalité quarante et un romans du Gorille, jusqu’en décembre 1961.

Dès les débuts de la série, le narrateur emploie le vocable de « barbouze » pour désigner le Gorille et ses acolytes. Ces personnages sont présentés comme agissant en marge de la légalité. Sorte d’électrons libres, ils sont toujours un peu en délicatesse avec la police et avec les officiels du contre-espionnage qui font, selon les mots de Ponchardier, du « noyautage à la papa »[11], tandis que les barbouzes savent frapper fort et efficacement sans s’embarrasser des règles…. Mais d’où vient ce terme de « barbouze » ? Le vocable provient à l’origine de la barbe postiche que les agents secrets sont censés fréquemment porter pour dissimuler leur identité — une barbouze désignant d’abord, dans le langage argotique, simplement une barbe, puis par métonymie, l’individu la portant. Antoine Dominique est souvent considéré comme l’inventeur de l’acception de barbouze comme agent secret interlope appartenant à des services parallèles. Ce sens précis et restrictif ne s’est pas réellement imposé dans l’usage, puisque si le vocable revêt, par son suffixe, d’indiscutables connotations à la fois humoristiques et dévalorisantes, il renvoie tantôt à l’agent secret officiel lambda, tantôt à cet individu louche, exécutant de peu ragoûtantes besognes pour l’Etat.

De même qu’on adapte les romans de la Série Noire de Simonin ou Le Breton au cinéma, on ne tarde pas à porter les aventures du Gorille à l’écran. Antoine Dominique collabore aux dialogues de la première adaptation de sa série : Le Gorille vous salue bien. Le film, réalisé par Bernard Borderie, sort en 1958, avec le jeune Lino Ventura dans le rôle-titre.

Un spectateur qui ignorerait tout du roman et de la série du Gorille pourrait tout à fait se croire au début du film dans l’univers d’un pur policier français des années 50. On y assiste en effet à une évasion de prison (celle du Gorille), puis l’on rencontre un cadavre pourrissant dans un pavillon de banlieue ; on est alors transporté dans un restaurant de campagne, repère de truands patibulaires qui festoient au coin du feu, et l’on y fait la connaissance d’une belle garce blonde, plantureuse, un peu vulgaire. Si l’on ajoute à ces ingrédients la musique jazz de la bande son, le noir et blanc contrasté de l’image et le parler argotique typique du Milieu, tout fleure bon le film de voyous hexagonal. Lorsque Geo apparaît par la suite chez lui en robe de chambre et pantoufles, on ne peut s’empêcher de songer aux truands embourgeoisés et pépères de Touchez pas au Grisbi. Dans cette séquence, le spectateur voit Géo au téléphone, en communication avec un homme dont on n’entend que la voix autoritaire : le « Vieux ». Ce n’est qu’à la 45e minute du film qu’on apprend qui est ce personnage clef du film, et que l’évasion de la prison du début n’était qu’un subterfuge pour faire croire à l’identité criminelle de Gorille. Le spectateur finit donc par comprendre que Géo est en réalité un agent très spécial officiant en marge de la DST, et qu’il est aux ordres d’un colonel, le fameux « Vieux ». Ce dernier essaie de démanteler un réseau de trafic de microfilms — réseau d’espionnage qui se sert, à leur insu, de truands français effectuant de leur côté du trafic de devises.

Cette collusion entre réseau d’espionnage international et bande de truands engendre dans le film ce mélange entre esthétique de policier « Série Noire » à la Grisbi et intrigue d’espionnage. Le Gorille se fait d’abord passer de façon crédible aux yeux de la bande de malfaiteurs, et donc aux yeux des spectateurs, pour un truand. Un des malfrats de la bande est d’ailleurs un ancien résistant barbouzard de la seconde guerre mondiale. Bref, si le truand s’avère parfois ancienne barbouze, et si la barbouze ressemble à s’y méprendre à un truand, les « films de barbouzes » sont logiquement semblables à des « films de truands » !Ce mélange générique, film de truands/film d’espionnage, le film en fait comme l’explication de texte didactique environ une demi-heure après le début.

Un des voyous de la bande est interrogé par la DST. Blavet, un inspecteur de la « Maison », se fait expliquer avec force pédagogie par Ryard, Directeur de la DST, les tenants et les aboutissants de l’affaire. Cette séquence a quelque chose de la scène d’exposition au théâtre avec sa fonction essentiellement informative, et son aspect conséquemment un peu artificiel. Ryard traduit à Blavet, qui en tant que membre de la DST n’en a évidemment pas besoin, les mots « microfilm » et « DST ». Blavet, qui endosse ici le rôle du spectateur non-initié, semble ahuri de découvrir que des truands puissent être mêlés à une histoire de fusées et de trafic de microfilms. Il lance ainsi : « Je ne vois pas le rapport entre votre Gorille, trafiquant de devises, évadé de Melun, qui se goberge avec des voyous dans une boîte fermée l’hiver, et votre fusée offensive à tête chercheuse, le BK7, qui vous empêche de dormir depuis six semaines… ». A quoi Ryard répond : « Amusant pourtant ! une bande de trafiquants de devises mêlée tout à coup à une affaire d’espionnage… ». Blavet, édifié, réplique alors : « Amusant, ouais, mais surprenant… ». Et Ryard de conclure: « Mon cher Blavet, dans notre métier, il faut avoir de l’imagination ! »

Ce dialogue fonctionne comme une espèce d’autojustification du scénario a posteriori. On nous dit en quelque sorte: « Vous avez cru être dans un film de truands, vous avez entendu parler rapidement de microfilms sans comprendre; vous voici à la DST où un voyou est interrogé, et vous vous demandez où le film vous mène . » Tout se passe comme si l’on venait alors souligner que ce mélange des genres est à la fois « amusant et surprenant », et que les scénaristes ont bien de « l’imagination »… Ce moment autoréflexif du film souligne l’originalité de l’espèce de greffe générique de l’espionnage sur la truanderie gauloise.

Le Gorille vous salue bien est un gros succès de box office[12], et il est plutôt bien accueilli par la critique[13]. Lino Ventura, devenu désormais une vedette grâce à ce premier rôle, reprend du service dans un nouveau film de barbouzes qui sort dans la foulée, en 1959 : Le Fauve est lâché. Ce nouveau film est très proche du Gorille vous salue bien , aussi bien pour son casting, son esthétique, que pour nombre d’aspects de son scénario. Ainsi, on y retrouve des barbouzes et un Colonel de la DST aux manettes, des truands français mêlés à des affaires d’espionnage, un héros barbouzard s’infiltrant dans des réseaux criminels en se faisant passer pour un voyou, et enfin la gouaille et le parler argotique d’acteurs abonnés aux rôles de truands, comme Paul Frankeur… Les deux films avec Ventura semblent ainsi en 1959 inaugurer une nouvelle formule générique, un nouveau cycle.

Pourtant, dès La Valse du gorille, réalisé par Bernard Borderie en 1959, cette veine singulière semble abandonnée au profit du film d’espionnage qu’on pourrait nommer « international » , plus proche de ce que font alors les Américains — sorte de cocktail de guerre froide et d’actions. Lino Ventura, cette fois, a décliné le rôle. Il est remplacé par le jeune Roger Hanin. On quitte le Milieu, la gouaille argotique et Paris, pour gagner l’Allemagne, où un savant germanique, détenteur de secrets militaires, se trouve aux prises avec des agents secrets de l’URSS et des nations de l’Ouest. L’intrigue est marquée par des vols de plans militaires, des enlèvements, des conférences internationales, des tractations entre les différentes puissances qui se sont partagées le monde depuis Yalta … Les truands ont donc bel et bien disparu du paysage et Geo Paquet lutte contre des agents secrets officiels. Un plan du film symbolise bien qu’on se trouve désormais dans un film « international » : tandis que Géo quitte un terrain d’aviation, la caméra s’arrête sur un drôle d’ensemble de panneaux indicateurs, où l’on distingue des flèches indiquant en tous sens les villes de Moscou, Berlin, Dakar, Düsseldorf, New York, Tokyo, Rome, ou Rio…

La troisième et dernière adaptation de la série des Gorille, Le Gorille a mordu l’Archevêque (Maurice Labro, 1962), nous fait revenir en France avec une histoire mettant aux prises les services secrets français, des Africains, et des gros industriels véreux. Il ne s’agit donc plus du « Milieu », celui des truands au parler fleuri, mais de grands bourgeois corrompus dans des affaires louches avec l’Afrique. C’est toujours Roger Hanin qui incarne Géo Paquet. Tout comme dans La Valse du Gorille, Hanin opte pour un type de jeu plus léger que celui de Ventura, qui présentait davantage de densité dramatique. En outre, nombre de protagonistes ont un aspect « pieds nickelés », comme le fils de famille pusillanime et gaffeur, interprété par Roger Dumas. Dans le rôle du colonel Berthomieu, le patriarche Charles Vanel a disparu au profit du grand comique Pierre Dac.

Dans Le Gorille vous salue bien et dans Le Fauve est lâché, les bagarres qui mettaient en scène la force herculéenne du Gorille étaient filmées avec une forte tension dramatique. Ici, comme c’était déjà le cas avec La Valse du Gorille, ces scènes sont filmées comme des séquences comiques. Enfin, avec sa bande son yéyé humoristique — le générique utilise une chanson reprenant le titre loufoque du film — le film revendique une esthétique presque « pop », qui colle à la mode de l’époque.[14]

Cette veine humoristique trouve son apogée avec le film de Lautner, dialogué par Michel Audiard : Les Barbouzes

Le film sort sur les écrans en 1964. La guerre d’Algérie est terminée depuis 1962, et la presse a abondamment rendu compte des polémiques au sujet des troupes de choc rassemblées à partir de 1961 par le gaulliste Dominique Ponchardier, alias Antoine Dominique quand il fait profession de romancier. Les politiques, eux, se sont employés à nier l’existence de tels agents recrutés dans le Milieu ou le SAC. Plus largement, le personnage de l’agent secret est plus populaire que jamais dans le contexte de la guerre froide qui connaît alors des moments hautement critiques, comme la crise des fusées de Cuba, où le monde frôle l’apocalypse nucléaire. James Bond a de son côté débarqué avec fracas sur les écrans du monde entier depuis 1962.

Le titre adopté par Lautner pour son film de 1964 témoigne bien de la désormais popularité du vocable « barbouze ». Mais on peut se demander quelle acception du terme est adoptée par le réalisateur et son dialoguiste, Michel Audiard. La lettre du scénario nous présente les barbouzes comme des agents secrets officiels, « classiques » — leurs personnalités hautes en couleur mises à part. Le terme de barbouze semble donc pris dans le sens général d’agents secrets, avec les connotations évidemment dépréciatives, pittoresques et loufoques attachées au suffixe. Mais ce n’est pas si simple. Les barbouzes de Lautner sont d’autant moins des agents secrets lambda qu’ils sont incarnés par les acteurs qui viennent de triompher un an auparavant dans le film précédent du duo Audiard-Lautner, Les Tontons flingueurs. Dans cette parodie de film de truands, Ventura, Blier, Blanche ou Dalban sont des modèles de voyous gaulois. Ce film a remporté un grand succès public, et tout se passe comme si l’on reprenait cette troupe d’acteurs pour les transporter dans un film qui serait la suite des Tontons[15]. A l’instar des Tontons flingueurs, il s’agit donc avec Les Barbouzes de parodier un genre cinématographique, la fiction d’espionnage. Les auteurs se moquent résolument de ses codes, en organisant une folle surenchère, scénaristique et visuelle.

Mais le film connaît d’autres ressorts comiques, en particulier la problématique des identités nationales. On retrouve là ce qui semble hanter nombre des films criminels de cette époque : l’identité française, sa grandeur perdue et qu’il faudrait retrouver; ses traits caractéristiques à cultiver en réaction au modèle américain. Paul Frankeur, dans Le Fauve est lâché, s’agaçait déjà de l’omniprésence des Américains : « Tu comprends, disait-il, maintenant, pour faire un casse, faut passer chez Berlitz ! ».

Le début des Barbouzes s’emploie à présenter sous la forme de fiches signalétiques les différents protagonistes de l’histoire. Or, ils sont précisément chacun mis en scène dans leurs caractéristiques nationales. Lino Ventura, alias Francis Lagneau, apparaît comme un bon bourgeois qui s’apprête à partir en vacances à Plougastel en compagnie de son épouse dévouée… Le montage lui associe des icônes de la République française comme le haut-relief de l’Arc de triomphe,dit « La Marseillaise ». Notons que les références à l’Histoire de France, aux grandes figures historiques, apparaissaient déjà dans les autres films de barbouzes. Dans Le Gorille vous salue bien, Ventura tançait son camarade en lui interdisant de vouloir « jouer les Du Guesclin », tandis que dans La Valse du Gorille, l’agent soviétique félicitait Géo Paquet : « Vous les Français, vous êtes quand même quelque chose. J’aime bien les Français. Ah ! Victor Hugo, Jules Verne, Jean Jaurès… ».

Dans le film de Lautner, la francité se trouve également soulignée lors d’une séquence dans une auberge à travers les solides plats de la cuisine bourgeoise française servis aux héros, et à travers le gargantuesque et sympathique appétit de Francis Lagneau. La francité est enfin mise en valeur à travers le charme supposément supérieur des hommes français, au regard des Américains et des autres nationalités. On connaît le slogan des années soixante-dix : « Nous n’avons pas de pétrole, mais nous avons des idées ». Dans Les Barbouzes, ce serait plutôt: « Nous n’avons pas de moyens financiers, mais nous avons du charme ». C’est ce charme dévastateur de Lino Ventura qui doit rafler la mise face aux dollars arrogants de Jess Hahn, acteur qui représente un peu l’Américain de service de ces « films de barbouzes »[16]. Ici, il incarne l’Américain type, avec tous ses défauts selon les stéréotypes en vigueur : il roule dans une décapotable prétentieuse, fait du bruit en klaxonnant vulgairement, et propose, avec une franchise dépourvue de délicatesse et de discrétion, ses dollars cash à Mireille Darc, une veuve détentrice de brevets militaires. Cette intrusion américaine grossière au sein du groupe européen a pour résultat la formation d’une sorte de solidarité instinctive entre les membres du Vieux continent, présentés au contraire comme cultivés. Le Russe est un pianiste virtuose, l’Allemand un philologue et musicien raffiné, le Suisse un féru de théologie… Le vulgaire Américain se fait donc sortir des lieux manu militari : on le jette par la fenêtre, il tombe dans l’étang et surnage comme un chien apeuré. Mais à la manière d’un insecte indésirable, il resurgit quand on ne s’y attend pas — dans le placard, dans le train… Il est increvable. Tout se passe comme si la mise en scène s’attachait à reconnaître le caractère inéluctable de l’Américain, tout en se plaisant à l’humilier, en le faisant violemment boxer et jeter par la fenêtre. Ce comique de répétition a pour fonction certaine une forme d’exorcisme d’un puissant complexe hexagonal….

Ce sentiment de défaite prend en quelque sorte acte de la situation du genre du film d’espionnage français. En effet, en 1964, si la série des Lemmy Caution avec la star américaine Eddie Constantine est encore d’actualité, le Gorille, ce « Lemmy Caution français », n’a pas su quant à lui percer au cinéma : après 1962, on ne réalise plus d’adaptation du Gorille. En revanche, d’autres séries d’espionnage françaises perdurent, comme OSS 117 (jusqu’en 1970) et Coplan (jusqu’en 1968). Il est significatif qu’elles soient proches dans leur conception et leur esthétique de la série anglo-saxonne désormais ultra populaire des James Bond. Le cinéma français, à l’instar de Lino Ventura, a donc beau lancer par la fenêtre le Yankee, tout se passe comme si celui-ci ressurgissait partout, avec ses klaxons bruyants.

Ainsi, ce cycle de « films de barbouzes » inauguré par Le Gorille vous salue bien en 1958 n’a pas su creuser un sillon durable dans la production cinématographique française des années soixante. L’expression « film de barbouzes » n’est pas lexicalisée, et pour cause, puisque le cycle ne compte que quatre films : Le Gorille vous salue bien , Le Fauve est lâché, La Valse du Gorille et Le Gorille a mordu l’archevêque — auquel on peut ajouter une parodie du genre, intitulée comme pour en régler une fois pour toute la question : Les Barbouzes.

Une des hypothèses permettant d’expliquer l’incapacité du cycle générique du « film de barbouzes » à s’imposer durablement est donc à chercher du côté du succès considérable des James Bond au cinéma à partir de 1962. Le premier James Bond, Dr No[17], a imposé un certain style au film d’espionnage, face auquel le « film de barbouzes » français a pu vite paraître démodé, voire « ringard ». Les deux Gorille avec Roger Hanin ont significativement fait beaucoup moins d’entrées en salles que Le Gorille vous salue bien[18].

Mais l’on peut se demander également si l’avènement de l’ère gaullienne en 1958 n’a pas crée progressivement une censure qui ne permettait plus de mettre au jour les pratiques interlopes du pouvoir. Dans Le Gorille vous salue bien, les barbouzes soulignaient clairement qu’ils étaient directement reliées au Président du Conseil qui donnait les ordres. Les films sont certes sortis précisément à partir de la nouvelle présidence du Général. Cependant, Ponchardier cesse d’écrire ses romans en décembre 1961, alors que les barbouzes sont plus que jamais en action contre l’OAS… Le pouvoir montre alors de plus en plus de signes d’agacement face aux œuvres de fiction qui révèlent des pratiques peu compatibles avec une République digne de ce nom. Ainsi, au moment de la calamiteuse affaire Ben Barka en 1965, soit un an après le film de Lautner, de Gaulle se justifie dans une conférence de presse et à cette occasion nie l’existence de quelconques barbouzes. Il dénonce la presse « travaillée par le ferment de l’opposition politique » et qui se complaît dans « les atmosphères à la Belphégor », et l’évocation de « mystérieuses barbouzes » et d’histoires de « Gorille »[19].

Le film comique de Lautner contribue d’une certaine façon à brouiller la notion de la « barbouze » et sa réalité historico-politique, telle qu’elle était mise en évidence dans le film Le Gorille vous salue bien. Les « barbouzes » n’y sont plus que des « agents de renseignements » officiels. Leurs méthodes de tontons flingueurs ne sont guère morales, mais comme elles apparaissent dans le cadre d’un film radicalement burlesque, elles perdent leur caractère subversif.

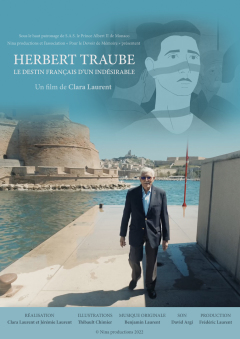

Clara Laurent, Université Paris 10 Nanterre

[1] L’auteur Peter Cheyney est anglais, mais son personnage, Lemmy, est un agent américain du FBI.

[2] 3 846 158 entrées en France en 1953 (source , Simon Simsi, Ciné-passions, 7ème art et industrie de 1945 à 2000, Dixit, Paris, 2000).

La série compte huit films de 1952 à 1967, sans compter le film de Jean-Luc Godard, Alphaville, une aventure de Lemmy Caution (1965)

[3] Sept adaptations sortent sur les écrans de 1956 à 1970. Certains films dépassent les deux millions d’entrées.

Quant au film récent OSS 117, le Caire nid d’espions, sorti en 2006, il s’inscrit dans un registre parodique qui n’était pas présent dans les films antérieurs.

[4] Même si le vocable n’est pas encore en usage à ce moment-là, la réalité qu’il recouvre existe bien.

[5] « Rassemblement du peuple français », mouvement politique fondé par de Gaulle en 1947, et mis en sommeil en 1954.

[6] Albert Simonin s’explique ainsi sur la genèse de son roman : « Je vais être extrêmement vaniteux, mais on avait un peu abandonné le truand français depuis Francis Carco. Touchez pas au grisbi est un livre d’humeur. Je venais de lire une série noire qui m’avait ennuyé. C’était un roman bateau : la municipalité pourrie, les bons « privés », le shérif dégueulasse. Alors je me suis dit : « ils me font chier » et j’ai écrit les premières pages du Grisbi. » (Propos cités par Claude Mesplède et François Guérif dans Polars et films noirs, Paris, Timée-Editions, 2006, p.90)

[7] Touchez pas au Grisbi, réalisé par Jacques Becker (1954), Du Rififi chez les hommes, réalisé par Jules Dassin (1955) d’après Auguste Le Breton, Razzia sur la Chnouf, réalisé par Henri Decoin (1955) d’après Le Breton, etc.

[8] Voir Raphaëlle Moine, Les Genres du cinéma, Paris, Nathan, 2002, p. 130 et 131 (« La genrification hors de Hollywood »)

[9] Dans Paris Presse, le 7 novembre 1954, paraît une photo de l’auteur, encagoulé pour des raisons de stratégie marketing, accompagnée de cette légende : « Ce cagoulard est le Lemmy Caution français. L’auteur des Gorille de la Série noire a signéhier, chez son éditeur, le premier de trois livres qui sont appelés, dit-on, à révolutionner le roman policier français. Il signe Dominique, mais cache soigneusement son visage et son identité. On n’a vu que ses doigts. » (cité par Claude Mesplède dans La Série noire, t.1 1945-59, p.160)

[10] ibid

[11] Antoine Dominique, Le Gorille vous salue bien, Paris, Galimard, collection la Série Noire, 1954, p.127

[12] 2 809 135 entrées en salle en 1958 (source , Simon Simsi, Ciné-passions, 7ème art et industrie de 1945 à 2000, Dixit, Paris, 2000)

[13] André Bazin, dans le n°88 des Cahiers du cinéma d’octobre 1958 déclare ainsi: « On peut garder le respect de soi-même et aller voir ce film français pour s’amuser. » (p.54)

[14] Les deux films d’espionnage réalisés par Claude Chabrol avec Roger Hanin et Roger Dumas en 1964 et 1965 vont poursuivre dans cette veine : le premier, Le Tigre aime la chair fraîche est à la lisière de la comédie, le second, Le Tigre se parfume à la dynamite, est franchement loufoque.

[15] Lorsqu’on parcourt la revue de presse du film de 1964, on peut vérifier que les spectateurs de l’époque ont bien eu ce sentiment. L’ouvrage de Jean-Luc Denat et Pierre Guingamp, intitulé Les Tontons flingueurs et les barbouzes, toute une époque !... (Paris, Le Terrain vague, 1993) traite significativement les deux films comme s’ils constituaient une sorte de diptyque cinématographique — l’expression d’un certain esprit sixties français, fait de forte croissance, de yéyé, d’ORTF et de suprématie gaullienne.

[16] On retouvait déjà l’acteur Jess Hahn dans la peau d’un espion américain dans Le Fauve est lâché et La Valse du Gorille.

[17] 4 772 574 entrées en salle en France en 1963 (source , Simon Simsi, Ciné-passions, 7ème art et industrie de 1945 à 2000, Dixit, Paris, 2000).

[18] Ils font moins de 500 000 entrées et ne figurent donc pas dans la recension de Simon Simsi.

[19]Conférence de presse du Général de Gaulle du 22 février 1965, citée par Claude Faure, Aux services de la République , du BCRA à la DGSE, Paris, Fayard, 2004, p.353

Paru dans "Policiers et criminels : un genre populaire européen sur grand et petit écrans", ed. L'Harmattan, sous la direction de Raphaëlle Moine, Brigitte Rollet, Geneviève Sellier (collection champs visuels), 2009 (D.R.)