Evita, d’Alan Parker : Santa Evita, Santa Madonna

Les femmes de pouvoir du XXe siècle au cinéma

Paru dans CinémAction, n°139, Biopic: de la réalité à la fiction, sous la direction de Rémi Fontanel (2011) – Droits réservés

La biographie filmée consacrée aux femmes de pouvoir existe depuis les débuts du cinéma et celui-ci a régulièrement puisé dans l’Histoire et ses grandes figures pour attirer le public et gagner en légitimité culturelle. Reines et impératrices (Cléopâtre, Elisabeth 1ère, Christine de Suède, Marie Stuart, la Grande Catherine…) présentent en effet une évidente riche matière romanesque ; elles offrent en outre de « grands rôles » pour les stars féminines, nouvelles icônes dont la divinité de celluloïd s’accorde bien avec celle des reines de jadis.

En revanche, très peu de films abordent la représentation des femmes politiques du XXe siècle. Certes Rosa Luxembourg a été mise en scène dans le film éponyme réalisé en 1985, et l’on peut encore relever The queen (S. Frears, 2006), consacré à Elisabeth II, souveraine au pouvoir aujourd’hui essentiellement symbolique ; mais l’on cherche en vain les grands biopics consacrés aux Alexandra Kollontaï, Clara Zetkin, Sirimavo Bandaranaike, Indira Gandhi, Golda Meir ou Margaret Thatcher[1]. Pourtant, ces figures sont parfois aussi romanesques que celles des souveraines d’antan…

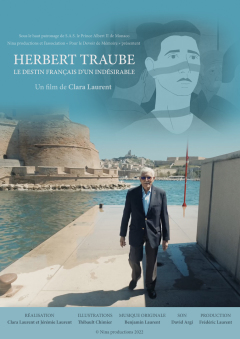

Un film sorti en 1996, réalisé par Alan Parker, émerge toutefois : Evita, biographie filmée d’Eva Peron, avec la pop star Madonna dans le rôle titre. Ce film permet d’explorer de façon privilégiée des aspects clefs du biopic de femme de pouvoir, parmi lesquels la dimension de film-véhicule pour la star incarnant une grande figure historique.

Les représentations à l’écran des femmes de pouvoir

Arrêtons-nous tout d’abord sur la définition même de la « femme de pouvoir », afin d’en cerner les contours. Une scientifique, une artiste, une actrice, peuvent être créditées d’un pouvoir symbolique dans la société (gloire, capacité d’invention, position de modèle…). On peut ajouter à cette liste les femmes de presse, de finance, d’industrie, « femmes d’influence » peu nombreuses dans la société et qui n’ont d’ailleurs quasiment pas fait l’objet de biopic. La Banquière (F. Girod, 1980), inspiré par la vie de la banquière des années folles Marthe Hanau, ne peut être considéré véritablement comme un biopic, puisque les scénaristes revendiquent une grande liberté avec leur héroïne rebaptisée Emma Eckert. Laissons quoi qu’il en soit de côté ces catégories professionnelles pour privilégier le pouvoir de type strictement politique et les femmes qui ont directement rapport avec les affaires des Etats.

Jusqu’au XXe siècle et l’avènement généralisé des démocraties en Occident, le pouvoir politique pouvait échoir de loin en loin à des femmes, par la vertu des périodes de régence lorsque la loi salique prévalait, ou par le hasard des naissances dans les pays où les femmes n’avaient pas l’interdiction de régner. Certaines de ces femmes ont laissé dans l’Histoire un nom flamboyant, que le cinéma a su exploiter parfois à de multiples reprises, comme Cléopâtre ou Elisabeth 1ère. Si les reines et impératrices exerçant le pouvoir existent donc bel et bien dans l’Histoire, elles constituent toutefois des sortes d’exceptions, voire d’anomalies, que les biopics qui leur sont consacrés manifestent d’ailleurs fréquemment. Dans Marie Stuart (1936), réalisé par John Ford, le succès d’Elisabeth 1ère (surnommée la « reine-vierge »), face à sa rivale Marie Stuart, est attribué au fait qu’Elisabeth est une reine, tandis que Marie, souveraine d’Ecosse, n’est qu’une femme. Tout se passe comme si la reine Elisabeth était asexuée ou tellement masculine qu’elle était devenue apte à régner… Cette question de la virilité obligatoire des « souveraines aux commandes » est également présente dans La reine Christine de Rouben Mamoulian (1933) ou dans L’impératrice rouge de J. von Sternberg (1934), avec deux actrices, Greta Garbo et Marlene Dietrich, qui avaient l’habitude de jouer de leur ambiguïté androgynique. Dans le Cléopâtre de J. Mankiewicz (1963), version la plus célèbre des nombreux biopics consacrés à la reine d’Egypte, la pulpeuse Liz Taylor incarne quant à elle une souveraine débordant de féminité et de désir de maternité. Femme impérieuse, intelligente, bonne stratège, elle ne maintient cependant son pouvoir que par la vertu de ses alliances (amoureuses) avec les généraux romains César et Marc-Antoine : sans eux, elle n’est rien. Enfin, Jeanne d’Arc, une des figures féminines « politiques » les plus représentées dans l’histoire de la biographie cinématographique, a de même partie liée avec la question de l’identité sexuée. Les films, comme La passion de Jeanne d’Arc de Dreyer (1928), mettent en évidence l’acharnement des juges à condamner la transgression sexuelle d’une jeune fille qui s’est coupé les cheveux et a pris la tête d’une armée.

Au XXe siècle, les femmes se battent pour obtenir droit de vote et présence sur la scène démocratique. Si le début de notre XXIe siècle connaît des avancées en la matière, il est évident que nous avons vécu jusqu’ici dans des sociétés où ce pouvoir politique, le pouvoir, appartenait essentiellement aux hommes. Quant au pouvoir spécifique communément attribué aux femmes, le « pouvoir occulte », n’est-il pas seulement un leurre ? On lui attribue une efficacité exorbitante, tandis qu’il n’est que pouvoir de la chair, « soumis et révocable à tout instant, donc sans réalité sociale », comme a pu le mettre en évidence Michelle Coquillat[2]. Ce pouvoir de l’ombre, largement fantasmatique, a néanmoins toujours fasciné. Madame Du Barry, par exemple, a donné lieu à plusieurs biopics, dont celui d’Ernst Lubitsch (1919), ou celui de Christian-Jaque (1954) avec Martine Carol. Cette dernière incarne l’année suivante une autre courtisane, Lola Montes, dans un biographie filmée lucide et grinçante réalisée par Max Ophuls.

Le XXe siècle voit en outre fleurir, dans le contexte de la mise en place de la guerre secrète organisée, un nouveau type de femmes de l’ombre : les espionnes. Employées pendant la Grande guerre par les services secrets de nations adverses, certaines femmes donnent lieu à des récits échevelés sur leurs prétendus exploits ou perversités retentissantes. Marthe Richard, Louise de Bettignies, Mademoiselle Docteur, inspirent des biopics qui contribuent à l’édification de leurs légendes. L’année 1937 voit ainsi trois films français sortir sur les écrans: Marthe Richard au service de la France (de R. Bernard), Sœurs d’armes (de L. Poirier), et Mademoiselle Docteur (de G. W. Pabst). Les deux premiers s’inscrivent dans une veine patriotique : les femmes de l’ombre y sont des héroïnes vertueuses, avatars de Jeanne d’Arc, dont le courage et la tenacité ont contribué au succès des Alliés en 14-18. Le film de Pabst, réalisé en France avec Dita Parlo, brosse quant à lui le tableau d’une espionne allemande célèbre de l’époque, à l’identité mystérieuse. Femme forte, séduisante et redoutablement efficace, elle finit néanmoins par tomber amoureuse d’un Français, faiblesse qui entraîne sa perte. Ce motif de la femme de pouvoir qui ne peut lutter contre une sentimentalité foncière, provoquant in fine sa chute, est un trait récurrent du personnage de l’espionne. On le retrouve chez la plus célèbre des femmes agents secrets : Mata Hari. Celle-ci a fait l’objet de plusieurs biopics, donnant chacun, à des décennies d’intervalle, sa version de l’un des grands mythes du XXe siècle[3]. Ce mythe s’articule autour de la liaison essentielle, dans l’imaginaire collectif, entre pouvoir féminin et sexualité. Le nom même de Mata Hari est devenu synonyme de sexualité féminine sulfureuse, au service du pouvoir exercé sur des proies masculines.

Eva Peron, une femme de pouvoir de l’ombre ?

Eva Peron elle-même a pu être accusée par ses détracteurs d’être l’une de ces femmes de l’ombre, de ces créatures manipulant les hommes grâce à leurs charmes. Epouse du colonel-dictateur argentin Juan Peron, Eva Duarte, qui a débuté comme actrice, a en effet été considérée par l’oligarchie traditionnelle comme une intrigante ayant su se hisser, telle une courtisane de jadis, au plus haut niveau de l’Etat. En réalité, la position d’Eva Peron est bien plus complexe. Elle n’est pas une « femme de l’ombre » dans la mesure où son action politique (exercée essentiellement dans le domaine social) a toujours été portée au grand jour, mise en scène en grandes pompes, au grand dam des oligarques. Sans avoir été élue démocratiquement, elle fut plébiscitée par le peuple argentin, et ne se contenta pas de jouer les « premières dames» décoratives. Juan Peron, emprisonné par ses rivaux, dut sa libération à l’activisme d’Eva qui organisa une immense marche populaire. D’ailleurs, l’accession de Juan Peron en 1946 au plus haut sommet de l’Etat fut en large partie tributaire du crédit d’Eva auprès des masses, des descamisados[4]. L’interventionnisme politique d’Evita atteignit finalement un tel degré qu’elle brigua la vice-présidence, pour rompre définitivement avec sa position officieuse dans la hiérarchie politique. L’armée contraignit alors Evita à se retirer de la vie politique. La personnalité la plus adulée du peuple argentin succomba peu de temps après au cancer. Elle avait trente trois ans.

Le statut d’Evita est donc particulier: jugée par ses détracteurs comme une créature de l’ombre nuisible, elle est vue par ses adorateurs comme une sorte de sainte. Si Evita a joué un rôle politique certain, dirigeant d’ailleurs officiellement l’antenne féminine du ministère du Travail, n’était-elle pas considérée par le peuple moins comme une « femme de pouvoir », que comme une mère aimante, la Madonne des descamisados ? Eva Peron a bel et bien une position singulière dans l’Histoire des femmes ayant exercé le pouvoir, suscitant des représentations non moins contradictoires au sein du public.

Quelle image d’Eva Peron le film d’Alan Parker a-t-il donc retenu ?

Evita : superproduction hollywoodienne pour grand show péroniste

Le film hollywoodien Evita retrace bien les grandes étapes de la vie d’Eva Duarte. Le scénario écrit par Oliver Stone et Alan Parker est une adaptation de l’opéra rock à succès créé à Londres dans les années soixante-dix par T. Rice et A. Lloyd Webber. L’Anglais Alan Parker s’était déjà illustré dans des films musicaux (Fame, Pink Floyd the wall) et nourrissait depuis plusieurs années le projet de faire un film tiré du succès de la scène londonienne et new yorkaise. Ce biopic, consacré à l’une des plus célèbres femmes de pouvoir du XXe siècle, a donc cette particularité d’être entièrement chanté et chorégraphié. Cette donnée générique singulière s’accorde parfaitement au parti pris interprétatif des auteurs du film : le « règne » de la prima donna du péronisme fut un show, un spectacle permanent, scénarisé, mis en scène soigneusement par elle-même. Le film montre en outre qu’Eva débuta comme actrice médiocre de série B, puis qu’elle gagna une extraordinaire popularité dans des pièces radiophoniques très écoutées par le peuple, dans lesquelles elle interprétait justement des grandes femmes de l’Histoire : reines, impératrices… Tout se passe donc comme si la carrière en politique ne faisait que prolonger celle de la diva radiophonique, douée d’une éloquence qui savait toucher les classes laborieuses.

Le film souligne à chaque moment cette scénarisation et cette mise en scène qui furent à l’œuvre dans la construction du mythe Eva Peron. Après l’ouverture du film sur l’annonce de la mort d’Evita, exhibée dans un cercueil de verre devant le peuple effondré de chagrin, un flash back est opéré vers son enfance. Le film orchestre alors chronologiquement les grands jalons de la vie d’Eva, qui l’ont menée irrésistiblement vers son leadership politique, dans un tourbillon d’images, de musiques, de chants et de danses. Ce show politique permanent connaît plusieurs paroxysmes. Au balcon de la fameuse Casa Rosada de Buenos Aires, aux côtés de son compagnon parvenu au plus haut sommet de l’Etat, la diva donne de la voix et entonne le fameux « tube » : « Don’t cry for me Argentina ». La caméra balaie la foule immense et insère des gros plans sur les visages de descamisados bouleversés. Plus tard, Evita entame une véritable tournée de diva en Europe, le « Rainbow tour », opération de séduction auprès des puissances européennes pour redorer le blason d’un Peron suspecté de mussolinisme. Cette tournée est mise en scène comme celle d’une pop star, faisant la une des journaux de chaque capitale. Enfin, le dénouement, insistant sur la lente agonie de celle qui a incarné pour le peuple argentin la mystique mariale de la mère, souligne la mise en scène pharaonique de « l’entrée dans l’immortalité » de la Madonne du peuple.

On l’aura compris, Evita est une superproduction hollywoodienne, avec débauche de figurants, multiplication des lieux de tournage et décors onéreux. La promotion du film a d’ailleurs joué sur le fabuleux nombre de costumes revêtus par Madonna à l’écran, plus nombreux encore que ceux de Liz Taylor dans Cléopâtre — une référence en matière de biopic ruineux[5]… Evita est donc un film particulièrement cohérent du point de vue de son adéquation entre le fond et la forme. La superproduction est à l’image de ce qu’un personnage dénonce dès le début du film au sujet du péronisme: « Mais quel cirque, mais quel show ! ».

Un processus d’identification

Ce show trépidant est mené avec énergie et conviction par la star italo-américaine Madonna, qui s’est investie avec passion dans le rôle. Reine incontestée de la pop mondiale, sa carrière cinématographique, à l’opposé, bat sérieusement de l’aile au milieu des années 90. Après un premier film à succès en 1985 dans un rôle très proche d’elle (Recherche Susan Désespérément), Madonna accumule les films sans relief et ne parvient pas à s’imposer comme une valeur sûre de l’écran. Apprenant qu’Alan Parker cherche son actrice pour Evita, Madonna se bat pour obtenir le rôle en arguant qu’elle est la seule à pouvoir réellement incarner l’égérie politique argentine. L’enjeu pour Madonna est au moins double : relancer certes sa carrière cinématographique en prouvant qu’elle peut être l’héroïne d’un biopic prestigieux, mais aussi infléchir sa persona, son image médiatique. Si la pop star s’est d’emblée construite autour des valeurs de provocation, d’exhibition de son hypersexualité, il semble que les dernières frasques de la madonne de la pop (sortie du livre Sex, dérapages à la télévision…) aient lassé ses fans, et la star sent qu’il est temps, la quarantaine approchant, de réorienter un peu son image en lui donnant plus de consistance, de maturité. Interpréter Eva Peron serait pour Madonna l’occasion de se glisser dans la peau d’un personnage à dimension historique, mythique, tout en peaufinant, par d’autres moyens que ses habituels éclats exhibitionnistes, le credo central de sa carrière : « Ce que je veux, c’est changer la vision des choses du public, je veux être politique », explique-t-elle dans le documentaire qui lui est consacré, In bed with Madonna (1991).

L’identification de Madonna à Eva Peron s’appuie enfin sur l’apparente similitude de leurs destinées, en forme de success story à l’américaine. Eva Duarte est orpheline de père dès son plus jeune âge ; Madonna, elle, est orpheline de mère. Toutes deux se présentent comme des « résilientes », des jeunes femmes fortes dépassant le traumatisme infantile. Eva quitte à quinze ans sa province reculée pour tenter sa chance dans la capitale en devenant actrice. Madonna a toujours insisté sur son arrivée solitaire à New York pour devenir danseuse, avec dix dollars en poche. Dans le film, Madonna-Evita, impatiente de sortir de l’anonymat, clame son ambition de conquérir « Buenos Aires-Big apple ». Eva Duarte et Madonna sont en outre deux anciennes brunes dont la chevelure blonde glamour est devenue indissociable de leur personnage médiatique : chignon blond platine mythique d’Evita, blonds variés pour Madonna, qui nomme sa tournée phénoménale, filmée dans In bed with Madonna, « Blond tour ». Les deux femmes, qui sont créditées chacune d’un « style » fort (allure, charisme), ont aussi la réputation de mangeuses d’hommes sans vergogne, de femmes usant délibérément de leur sexualité pour parvenir à leurs fins artistico-politico-médiatiques. Evita connut, symétriquement opposée à sa légende dorée, une légende noire, celle de la prostituée machiavélique. Madonna, elle, a toujours affiché une sorte d’indifférence à l’égard de son image de « bitch » — comme si sa liberté souveraine incluait cette mauvaise réputation.

Enfin, les actions d’Eva Peron en faveur de la santé et de l’éducation des pauvres ont contribué à créer un culte de type marial au sein des masses, faisant de l’épouse de Peron une Madonne : « Santa Evita », comme le chantent les foules dans le film de Parker. La pop star Madonna s’est, quant à elle, appropriée ce nom à résonances catholiques, dans une volonté de subversion des valeurs : la chanteuse revendique une sexualité débridée, construisant une image sulfureuse et paradoxale de madonne… du sexe. De ce point de vue, Madonna, qui émerge au début des années quatre-vingt, initie une sorte de post-féminisme. Sûre d’elle, la chanteuse n’hésite pas à jouer avec la mascarade de la féminité, tout en s’affirmant souveraine de ses désirs, prédatrice avec les individus des deux sexes, totalement indépendante, femme d’affaire autoritaire à la tête d’un empire en forme de « Madonna inc. ».

Peut-on parler de même de féminisme au sujet d’Eva Peron ? Cette dernière était certes une des meilleures propagatrices de la propagande péroniste, proche du fascisme mussolinien ; mais dans sa volonté de donner le droit de votes aux femmes et de revendiquer la vice-présidence, Evita n’était certainement pas sourde au féminisme de son époque. Le film de Parker met ainsi en scène une épouse jamais en retrait par rapport à son mari; au contraire, le personnage joué par le patelin Jonathan Pryce donne souvent l’impression de se contenter de suivre la pasionaria enflammée, et de n’être jamais à l’initiative des décisions politiques. Les scènes clefs au balcon de la Casa Rosada laissent la vedette à Evita, âme manifeste du péronisme[6].

Madonna vs Evita

Malgré une campagne de promotion débutée plusieurs mois en amont de la sortie du film, malgré des signatures prestigieuses (A. Parker, O. Stone comme scénariste, D. Kondji à la photo), malgré la curiosité éveillée autour de l’adaptation du célèbre opéra rock, le film n’obtient pas l’immense succès escompté. Si en Grande-Bretagne le film fait des recettes honorables, aux Etats-Unis le résultat est décevant, et en France, le film fait un flop.

Comment expliquer un tel résultat au box-office ? On peut penser que les Français, moins friands que les Anglo-saxons d’opéra rock, ont boudé le biopic pour des raisons de goût. Mais on peut se demander plus largement si ce qui devait constituer un des atouts majeurs du film — Madonna — n’est pas à l’origine de cet échec. C’est sur Madonna que s’est fait l’essentiel de la promotion du film. On souligna l’investissement personnel de la star dans le projet, son intervention réussie auprès du président argentin pour obtenir l’autorisation de filmer dans la Casa Rosada, tandis que des protestataires argentins rejetaient violemment l’idée même que la pop star puisse incarner leur égérie nationale — en Argentine, d’ailleurs, le film fut un gros échec.

Y aurait-il eu un hiatus entre la persona de Madonna et l’image d’Evita ? Les Argentins ont tranché la question en boudant le film. Le problème de Madonna, depuis Recherche Susan Désespérément, n’est-il pas dû au fait qu’elle s’est fabriquée une image médiatique si forte que le public ne peut l’envisager autrement que comme une star de la pop — quand bien même cette image paraisse protéiforme avec ses multiples métamorphoses physiques[7]. Madonna Pop Star, en dépit de ses efforts méritoires de comédienne, phagocyte le personnage historique d’Eva Peron.

Distanciation critique

L’échec du film tient peut-être aussi au choix dramaturgique des auteurs. Tout au long d’Evita, un personnage-coryphée nommé Ché, joué par Antonio Banderas, commente l’action, et livre un point de vue férocement critique. Il se fait le porte-parole des rares dissidents du péronisme, hommes du peuple lucides se dressant en vain contre le populisme fascisant du régime. Banderas interprète le personnage — qui se meut comme si de rien n’était parmi les autres protagonistes — en prenant à partie le spectateur par des regards-caméra insolents. Contrairement à ce qu’on peut lire dans la presse française à la sortie du film[8], Evita adopte ainsi un point de vue fort, par le biais de ce coryphée impitoyable dans son analyse des événements. La distanciation est donc quasi constante, le spectateur ne pouvant jamais tout à fait se laisser aller au plaisir d’assister à un spectacle grandiose — Ché revient inlassablement souligner le cynisme de ce cirque populiste (« What a circus ! »), de cette mise en scène manipulatrice (« What a show ! »). Le spectateur peut d’ailleurs d’autant moins adhérer complaisamment au personnage d’Evita, que celle-ci apparaît dès l’âge de quinze ans comme une cynique arriviste, faisant feu de tout bois. Elle proclame d’ailleurs ce credo dans des chansons sans équivoque (« Il n’existe pas d’amour où l’un ne manipule l’autre pour obtenir ce qu’il veut… »)… Oliver Stone et Alan Parker ont pris le risque avec cette superproduction hollywoodienne d’aller à rebrousse-poil de l’opera-rock biopic simplement divertissant. Dès lors, on peut se demander si le public n’a pas été dérouté par cette superproduction grinçante, par ce spectacle quasi-brechtien, qui implique une certaine dose d’inconfort.

Madonna n’a pas vu sa carrière relancer au cinéma par la grâce d’Evita. Elle semble d’ailleurs avoir renoncé depuis lors à son désir de cinéma.

Il est frappant que ce cas de figure rejoigne d’autres biopics de femme de pouvoir qui furent des échecs publics, voire critiques : la cote de Greta Garbo chuta brutalement après La reine Christine, et la « divine » dû retourner à des rôles moins audacieux[9]. Marlene Dietrich ne rencontra pas non plus le succès avec Catherine de Russie, cette « Messaline du nord » insolente, libre dans ses mœurs, et assumant son désir de pouvoir. Au-delà des évidentes contingences, peut-on discerner une raison commune à ces échecs ? Le public ne veut-il pas voir à l’écran des femmes au pouvoir — des femmes exerçant le pouvoir ?

Peut-être le succès d’Elisabeth (1998, 2007, avec Cate Blanchett), dont on annonce bientôt le troisième volet au cinéma, montre-t-il toutefois le frémissement d’un nouveau rapport des spectateurs-trices aux biographies filmées de femme de pouvoir. L’avènement de nouvelles femmes politiques au plus haut niveau, mais aussi l’engouement récent pour le genre du biopic, favoriseront-ils de nouveaux films sur des femmes politiques du XXe siècle ? On annonce un prochain Margaret Thatcher et un Benazir Buto…

Clara Laurent

[1] Le petit écran est moins en reste avec A woman called Golda, Alan Gibson, 1982, téléfilm américain avec Ingrid Bergman dans le rôle de G. Meir , ou Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley,Niall MacCormick, 2008, téléfilm britannique.

[2] Qui sont-elles ?Les femmes d’influence et de pouvoir en France, Mazarine, 1983, p.9

[3] Voir « Mata Hari : pouvoir et sexualité », Clara Laurent, in « Femmes et pouvoir au cinéma » n° de CinémAction à paraître fin 2008.

[4] La plèbe urbaine des “sans-chemises”.

[5] Eva Peron était connue pour sa garde-robe luxueuse, que le peuple en général acceptait comme le signe de l’ascension de Cendrillon en princesse.

[6] La campagne de promotion du film souligna beaucoup que ce fut Madonna qui obtint l’autorisation auprès du Président argentin de filmer dans la véritable Casa Rosada.

[7]Sa success story a d’ailleurs déjà fait l’objet d’un biopic télévisé : Madonna : innocence lost, 1994, EU (real. Bradford May)

[8] Revue de presse consultée à la BIFI, Cinémathèque française.

[9]Greta Garbo est néanmoins devenue avec le temps indissociable aux yeux du public de la reine Christine de Suède, avec son « visage-idée » que célébrait Barthes. C’est d’ailleurs la star qui avait au préalable commandité ce rôle-phare, car elle s’identifiait à la figure de la reine suédoise, bisexuelle, éprise d’indépendance. Voir « Garbo et la reine Christine : une histoire d’affinités cinématographiques », Isabelle Dhommée, in Femmes de pouvoir: mythes et fantasmes, O. Krakovitch, G. Sellier, E. Viennot, L'Harmattan, 2001