LITTÉRATURE ET SORCELLERIE : VELLINI, SORCIÈRE AUREVILLIENNE.

UNE ANALYSE D' UNE VIEILLE MAÎTRESSE, DE BARBEY D'AUREVILLY

BARBEY D’AUREVILLY ET LA SORCELLERIE DÉMONIAQUE :

UNE VIEILLE MAÎTRESSE

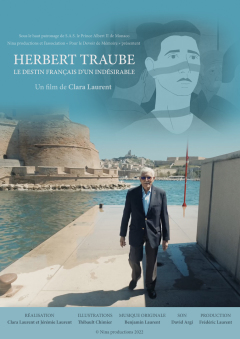

Par Clara Laurent (Droits réservés 2013)

INTRODUCTION

L’œuvre de Barbey d’Aurevilly est connue pour être placée sous le signe du Diable et de ses prestiges. Les titres mêmes des romans et nouvelles en clament le haut patronage : Les Diaboliques, L’Ensorcelée, Un Prêtre marié… Né en 1808, Barbey, admirateur de Lord Byron, puise son inspiration dans l’esthétique de son époque tout entière fascinée par Satan, le grand révolté. Si l’auteur des Diaboliques commence à écrire en pleine période romantique, ses œuvres les plus connues et prisées sont publiées tandis que le mouvement du début du siècle est passé de mode[1]. . Elles gardent toutefois une coloration romantique, à laquelle s’ajoute un esprit « décadent » que son épigone Huysmans ne manque pas de relever dans son bréviaire fin de siècle, A Rebours. Et l’on sait que les écrivains amateurs de faisandage sont eux aussi obsédés par le démoniaque.

Si Barbey d’Aurevilly a longtemps été relégué comme un romantique « attardé » dans le siècle du naturalisme, comme un écrivain « déplacé » dans une époque résolument tournée vers le Progrès, la critique aurevillienne depuis plus de vingt ans a su débusquer au contraire chez le Connétable des lettres un écrivain très « moderne », dont les constructions narratives sophistiquées et les mises en scène des noces d’éros et thanatos ont moins affaire avec le bric à brac du satanisme romantique qu’avec une révélation subtile de l’inconscient.

Dans la préface qu’il rédige pour son célèbre recueil de nouvelles, Barbey d’Aurevilly lui-même semble inviter son destinataire à une lecture métaphorique de ses récits : « (…) Les Diaboliques ne sont pas des diableries : (…) ce sont des histoires réelles de ce temps de progrès et d’une civilisation si délicieuse et si divine, que, quand on s’avise de les écrire, il semble toujours que ce soit le Diable qui ait dicté !… »[2]. Pourtant, l’on peut se demander si chez Barbey le diabolique est exclusivement rhétorique, ou si l’écrivain catholique – il est notamment lecteur convaincu de Joseph de Maistre – n’adhère pas de façon plus essentielle aux manifestations de sorcellerie démoniaque qu’il met en scène.

Les traités de démonologie des quinzième ou dix-septième siècles étaient déjà des récits de fascination, et la sorcellerie démoniaque telle qu’elle apparaît chez un de Lancre ou un Bodin n’émerge que du discours ; elle n’est qu’un effet textuel. Dès lors, la proximité entre ces traités de démonologie et l’œuvre de fiction de Barbey ne laisse pas de frapper : « on a voulu faire un petit musée de ces dames », dit Barbey dans sa Préface aux Diaboliques. « Musée », « traité » : volonté de saisir, de figer dans le corps des « sorcières » quelque chose qui dit ce qu’elles sont. Passion de définir, de nommer, de faire l’inventaire de tous les traits évidemment démoniaques des femmes.

La critique aurevillienne s’est abondamment penchée sur le cas des héroïnes dandy du recueil des Diaboliques. Pierre Tranouez par exemple, dans un article intitulé « Une Céleste en sabbat ou le siège du Diable »[3], analyse le « cas » du personnage de la « petite masque », héroïne de la nouvelle Le Plus bel amour de Don Juan. Tranouez y démontre de manière très convaincante que Barbey propose avec cette nouvelle des Diaboliques « le récit d’une étreinte avec le Diable (…) sur le modèle le plus orthodoxe du sabbat. »[4].

Néanmoins, généralement la critique considère avec Gérard Peylet[5], que le thème à proprement parler de la sorcellerie « (sert) surtout à construire un climat fantastique (et ne concerne) que des personnages secondaires (de l’œuvre aurevillienne), comme les pâtres de L’Ensorcelée ou la grande Malgaigne d’Un prêtre marié »[6]

Pourtant, il est une héroïne aurevillienne, Vellini, qui dément cette assertion. Personnage central d’Une Vieille maîtresse, le premier grand roman publié par Barbey d’Aurevilly[7], Vellini est bien dépeinte comme digne de tous les bûchers de l’Inquisition. C’est ce que nous nous proposons ici d’examiner.

ANALYSE

Le premier grand roman de Barbey, achevé en 1849 et publié deux années plus tard, met en scène un héros très byronien, Ryno de Marigny. Aristocrate, séducteur ténébreux, il est partagé entre deux femmes antithétiques : la pure Hermangarde de Polastron, jeune noble issue des meilleurs rangs du faubourg saint-Germain, et la mystérieuse Vellini, la « vieille maîtresse » aux origines obscures. Si la jeune Hermangarde occupe une place non négligeable dans l’économie du récit, son personnage ne retient que peu l’attention du lecteur… et du narrateur, ou plutôt « des » narrateurs » qui alternent tout au long du roman. C’est en effet le personnage éponyme du récit qui très rapidement fait l’objet d’un traitement de faveur, et même d’une véritable passion de décrire, de définir.

PREMIÈRE APPARITION DE VELLINI : UN PORTAIT RÉVÉLANT DÉJÀ TOUS LES SIGNES DE LA SORCIÈRE…

La première apparition de l’héroïne est prise en charge par un narrateur extradiégétique et omniscient, qui fait mine de suivre le personnage du vieux vicomte de Prosny venu rendre visite à celle qui est alors présentée comme une demi-mondaine. Le lecteur découvre en premier lieu, en même temps que le vieux vicomte, la soubrette de Vellini, Oliva, dont le portrait évoque d’emblée, quoique encore discrètement, quelque nature démoniaque:

« Elle avait les cheveux d’un rouge flamboyant, largement tordus sous un peigne d’écaille (…) »[8]

Couleur des cheveux, épithète renvoyant à l’élément du feu, image de la torsion et mention de l’écaille : Vellini est bien servie par une femme à la nature douteuse.

Barbey diffère encore l’apparition de son héroïne en utilisant le procédé balzacien[9] de la description du décor dans lequel le personnage évolue, selon le principe bien connu – la personne implique le décor/ le décor explique la personne…

L’appartement en question ressemble d’abord à celui d’un homme : la nature androgyne, indécidable, de Vellini sera constamment évoquée dans le roman. Puis le narrateur mentionne, soutenant le lit, la présence « d’hippogriffes, aux ailes reployées » : animal chimérique, mi-cheval, mi-griffon. Vellini apparaît enfin « sur une peau de tigre », face à la seule lumière émise par un feu de cheminée. Les premières caractéristiques du portrait mettent l’accent sur l’indolence et l’ennui accablant le personnage, thèmes romantiques qui montre que Barbey est aussi un admirateur de Baudelaire. Le narrateur note ensuite très vite ce trait :

« Sa tête, trop penchée sur son cou flexible et qui semblait emporter le poids de son corps, lui donnait quelque chose d’oblique et de torve. »[10]

Nature reptilienne confirmée quelques lignes plus loin lorsque l’héroïne est comparée à « un froid basilic »[11] , autre animal fabuleux, capable de tuer par son seul regard celui qui l’approche sans l’avoir vu et regardé le premier.

Les yeux de Vellini sont qualifiés également de « noirs, durs, espionnants » , « tisons ardents d’un vrai brasero sans flammes »[12], métaphore qui dans ce contexte ne fait qu’accentuer la nature démoniaque de cet « être changeant, beau et laid »[13], marqué par la mutabilité permanente, l’instabilité, la métamorphose, l’ambivalence.

La conversation qui s’engage entre Prosny et Vellini – il vient lui apprendre que son amant de dix ans, Ryno, est sur le point d’épouser Mademoiselle de Polastron – nous montre l’héroïne essentiellement nonchalante, à ce détail près relevé par le narrateur:

« Oui, je le sais, - reprit-elle en portant vivement à sa bouche la main qu’elle avait mise sous la griffe d’or de la peau de tigre. La griffe acérée, trop durement appuyée par elle, avait trouvé le sang, qui coulait et qu’elle suça tranquillement. »[14].

Plus loin, nous apprendrons que Vellini entretient un rapport singulier au sang humain : son père, torero, fut tué au cours d’un combat. La mère de l’héroïne, qui assista au spectacle, fut littéralement éclaboussée par le sang de son mari qu’elle garda sur sa robe, dont elle offrit des lambeaux à sa fille.

La nonchalance de Vellini se teinte d’une certaine dose de provocation lorsqu’elle découvre son pied nu au vieux vicomte : « vous voilà le pied nu comme une magicienne qui va faire son charme… »[15], lui lance-t-il.

« -J’en ai un ! dit (Vellini) d’un air mystérieux et fin, en mettant son doigt sur sa bouche, comme une des sorcières de Macbeth. »[16]

Cette dernière référence aux fameuses sorcières de Shakespeare[17] achève le chapitre, intitulé « une maîtresse-sérail », et qui offre au lecteur le premier des nombreux portraits de l’héroïne du roman. Quelques pages plus loin, une autre référence littéraire significative attire notre attention :

« -Ame fière, il t’aura blessée ! – fit Marigny.

Moi ! – dit-elle avec des yeux d’éclairs et une voix digne de Médée. »[18]

Echo à ces vers de la Médée de Corneille (1635) : à Nérine qui lui demande : « Dans un si grand revers que vous reste-il ? », Médée réplique : « Moi ! Moi, dis-je, et c’est assez ! ».

Ces riches références intertextuelles ne font que souligner la volonté de Barbey d’inscrire son héroïne dans une lignée de personnages de femmes sorcières.

Mais surtout, ce qui frappe dès la première apparition du personnage, c’est cette recension des caractéristiques corporelles de la femme qui tout au long du roman ne fera que confirmer sa nature de sorcière. Le corps de Vellini est constamment contemplé par les personnages, il est passionnément scruté par ceux-ci et par un narrateur extradiégétique qui épouse le point de vue fasciné de ses héros. Il s’agit de noter tous les signes qui révèlent la sorcière derrière la demi-mondaine confortablement installée dans un appartement parisien de la rue de Provence. Le vicomte de Prosny a d’ailleurs cette réflexion à l’égard d’une femme qui lui échappe :

« (…) cette infernale senora, qu’il faudrait soumettre aux tortures de l’Inquisition si on voulait la faire aller à confesse (…) »[19].

LA PASSION DE DÉCRIRE : L’INVENTAIRE DES SIGNES.

L’histoire de ce roman est donc celle d’un homme, Ryno de Marigny, entièrement sous le joug de la séduction d’une femme, Vellini, et incapable de s’en détacher malgré ses nombreuses tentatives d’émancipation. Cette femme, qui fascine tous les hommes, déclenche une passion du portrait indéfiniment recommencé. Elle engendre le besoin de délimiter les contours fuyants d’une créature insaisissable, en opérant l’inventaire des signes qui la classent du côté de ces êtres ayant passé un pacte avec le Démon : les sorcières.

Le terme de sorcière (ou de sorcellerie) est pour la première fois explicitement mentionné, comme nous l’avons vu, à l’occasion d’une référence intertextuelle, celle de Macbeth. Il apparaît dans le roman à trois autres reprises : le vicomte de Prosny se demande ainsi :

« Est-ce son petit corps qui est sorcier ou bien son âme ? »[20].

Ryno s’exclame pour sa part:

« (elle) était plus que jamais, avec son miroir constellé, la sorcière au pied nu, qui vient de faire son charme, (…) »[21],

et plus loin il évoque encore « sa sorcellerie immortelle »[22].

Vellini est également rapprochée par Prosny d’une autre sorcière « historique », Eléonora Galigaï, favorite de Marie de Méridicis et mise à mort comme sorcière en 1617 :

« Nous serions au temps d’Eléonora Galigaï, dont elle a bien quelque chose, avec sa maigreur de brûlée et le feu cabalistique de ses yeux noirs, qu’on pourrait, ma foi ! très bien croire qu’elle a passé quelque pacte avec le Démon. Heureusement, nous sommes au XIXe siècle ; et d’ailleurs, l’âme de Marigny ne ressemble guère à celle de la faible Marie de Medicis. (…) »[23]

Outre ces mentions directes, le texte aurevillien est tout entier émaillé, s’agissant de Vellini, de traits caractéristiques des créatures ayant passé un pacte avec le Diable.

Une femme animal

Vellini est assimilée tout au long du roman à plusieurs catégories d’animaux. On sait que les démonologues ont toujours souligné les métamorphoses nombreuses des sorcières en bêtes diverses : « (…) trompant nos sens, (le malin esprit) fait apparaître (les magiciens et sorciers) loups, chiens ou autres animaux. », signale ainsi de Lancre.

Tout d’abord, on peut noter l’existence de tout un réseau métaphorique du fauve érotique (tigre, panthère, lionne…), qui ne manque pas de faire penser à la nouvelle de Balzac, Une passion dans le désert (1830), et qu’on retrouvera plus tard notamment dans la nouvelle du Bonheur dans le crime.

Vellini parle par ailleurs d’elle-même en se désignant comme une louve :

« Voilà plusieurs jours que la Vellini, ta louve amaigrie, n’a rôdé dans les environs du manoir ! »[24] »

Enfin, nous avons déjà eu l’occasion de relever dans le premier portrait de l’héroïne les images renvoyant à l’animal chtonien par excellence, le serpent. On trouve de très multiples occurrences de cette assimilation de la vieille maîtresse au reptile démoniaque. Les voici par ordre d’apparition dans le texte :

- « (…) des bracelets (…) s’enroulaient comme des aspics autour de ses bras olivâtres. »[25]

- « Le charme opérait… Je la pris et je me sauvai dans le salon, l ‘emportant liée et tordue en spirale autour de moi, comme une couleuvre.»[26]

- « (…) une femme mince et fièrement cambrée, qui, comme une vipère dressée sur sa queue, comme la guivre[27] du blason des Sforza, lui lançait deux yeux d’escarboucles, opiniâtrement dévorants. »[28]

- « Ryno revoyait sa couleuvre, - la liane de sa vie, - dont il avait si longtemps senti, autour de lui, les replis. »[29]

- « (…) avec une inflexion de ses membres de mollusque, dont les articulations d’acier ont des mouvements de velours, elle faisait tout à coup relever les désirs, entortillés au fond de mon âme, comme le soleil fait retourner vers lui des convolvulus repliés !… »[30]

Ce réseau d’images se double de celui de la Chimère, créature composite, caractéristique de la nature des sorcières :

«(…) enfant, femme, animal, Chimère, un composé de tant de choses divinement pétries (…) »[31]

Ryno bute ainsi sur ce corps inclassable, qui défie les catégories habituelles du vivant :

« Quand on la voyait comme je la voyais alors (…) avec des torpeurs de couleuvre enivrée de soleil, je ne pouvais m’empêcher de penser à tous ces êtres merveilleux, rêvés par les poètes comme les symboles des passions humaines indomptables ; à ces Mélusines, moitié femme et moitié serpent, à ces doubles natures, belles et difformes (…) »[32]

L’androgynie.

A cette nature chtonienne et chimériquement composite, on peut associer l’ambivalence sexuelle déjà relevée dès le premier portrait du personnage, et précisée au milieu du roman :

« … provocante par ces ombres mêmes, agaçante comme l’Androgyne d’une volupté qui n’a pas de nom. »[33].

Cette ambivalence sexuelle est très nettement associée à la nature démoniaque de l’héroïne assez tôt dans le récit :

« Au fait, il y avait en elle les redoutables séductions qu’on peut supposer à un démon. Elle en avait le buste svelte et sans sexe, le visage ténébreux et ardent, et cette laideur impressive, audacieuse et sombre, - la seule chose digne de remplacer la beauté perdue sur la face d’un Archange tombé. »[34]

Regard mortifère et feu infernal

Animal chtonien, Chimère, Vellini est également rapprochée de la créature mythologique aux cheveux de serpents et ayant « la mort dans les yeux » selon l’expression de Jean-Pierre Vernant[35] : Méduse.

« Et sa tête, rejetée en arrière, avait la puissance que les passions collaient toujours à son front méduséen. »[36]

On peut rapprocher la Gorgone du « basilic » évoqué dans le premier portrait de l’héroïne, puisque de même que le serpent, Méduse, présente notamment dans Les Métamorphoses d’Ovide, fige dans la mort tout être qui croise son regard – Persée n’en vient à bout qu’en se servant du bouclier d’Athéna comme miroir réfléchissant le regard mortifère de la Gorgone (il peut ainsi lui trancher la tête).

La Gorgone a partie liée à Eros, comme l’analyse freudienne du mythe a su le mettre en évidence[37] : le mythe de Méduse met en scène de façon exemplaire la pulsion scopique - l’œil fantasmatique dont le fonctionnement est soumis au régime du désir - et l’angoisse du complexe de castration. Cette angoisse est très lisible dans nombre de traités de démonologie, sous une forme qui nous apparaît aujourd’hui comique, telle cette description du Marteau des sorcières, dans laquelle les «sorcières (…) collectionnent (…) des membres virils en grand nombres (…) et s’en vont les déposer dans des nids d’oiseaux ou les enferment dans des boites (…) ».

Le monstre gorgonien, qui demeure au seuil de l’Hadès, figure en outre l’Inconnu, le Royaume de la Damnation et du Noir Absolu. Associer Vellini à Méduse, c’est ainsi en faire la figure exemplaire de l’Autre, de l’altérité radicale qui menace l’intégrité de l’homme qui la contemple et s’en approche.

Enfin, les yeux de Vellini sont aussi assimilés à un autre être bien connu des démonologues, le vampire :

« (…) ces yeux vampires qui vous suçaient le cœur en vous regardant (…) »[38]

A l’instar de Méduse, la figure du vampire provoque l’angoisse de la destruction des forces vitales de l’homme…

Le thème du regard mortifère est par ailleurs étroitement associé à celui du regard plus spécifiquement magnétique :

« Son regard, fixe et profond, était si chargé du magnétisme inexplicable qui n’a pas même besoin d’un autre regard pour fasciner qu’Hermangarde en sentit la lourdeur oppressive sur ses candides et suaves épaules (…) »[39],

ainsi qu’à l’élément du feu qui anime les yeux de la « sorcière » Vellini. Les occurrences de ce thème sont très riches. Les témoins des agissements de l’héroïne (narrateur extradiégétique compris) ne se lassent pas de noter cette particularité de la femme aux organes surnaturels.

Au début du roman, lorsque Ryno vient apprendre à sa vieille maîtresse son prochain mariage avec une rivale, Vellini précipite dans le feu de sa cheminée le médaillon portant le portrait de son amant:

« L’or fondit (…) elle saisit la barre de fer au foyer et frappa avec furie (…). Dans l’emportement de son action, la tresse de ses cheveux s’était détachée et pendait sur sa maigre épaule. Le brasier dévorant était pâle en comparaison du feu qui lui sortait par les yeux. »[40]

Dans la seconde partie du roman, Vellini se livre à l’aide d’un miroir à un rituel caractéristique des sorcières que nous examinerons plus loin, et ses yeux à cette occasion s’emplissent de nouveau de flammes infernales :

« Elle avait les yeux toujours fixés sur le miroir d’étain. Tout à coup, ce qu’elle y vit déplissa ses sourcils et mit un suave rayon d’espoir et de joie dans ses lèvres. « Il part ! » dit-elle (…) « Muy bien ! » reprit-elle encore, les yeux pleins des flammes du triomphe. (…) son regard aiguisé, avivé, entrait dans le miroir comme une sonde (…) »[41]

Vellini paraît également à Ryno comme le « centre d’invisible foyer », comme lorsqu’il épie la femme indomptable derrière les barreaux d’une église :

« Les derniers feux du soir, passant à travers les vitraux coloriés, en allumaient encore le vermillon et l’azur et semblaient embraser l’air autour de sa robe noire, comme si elle eût été le centre de quelque invisible foyer. Ah ! je la regardai longtemps ! (…)»[42]

Ryno de Marigny note enfin, tandis qu’il perd aux cartes de grosses sommes d’argent,

« (…) (son) impuissance contre cette infernale Malagaise, contre ce démon, immobile et nonchalant, qui, le cigare allumé, semblait sucer du feu avec des lèvres incombustibles, et rire de (son) faible génie se débattant contre le sien ! Une effrayante influence (continuant) de (le) poursuivre et de (l)’asservir. »[43]

Le « rire » ajoute une touche particulièrement satanique au portrait de la sorcière Vellini aux organes « incombustibles » !

Le pacte du sang.

L’élément du feu est relié par l’amant de Vellini à l’élément liquide, et singulièrement au sang qui fait l’objet dans le roman d’une obsession chez les deux héros. En effet, selon le rituel accoutumé des sorcières, la vieille maîtresse scelle un pacte avec Ryno – et avec le Diable bien sûr – par l’intercession de leur sang respectif :

« Elle enfonça (le stylet) avec une résolution souveraine. Un flot d’un pourpre profond inonda son bras bistré.

« - Tiens ! bois ! » me dit-elle.

Et je bus à cette coupe vivante qui frémissait sous mes lèvres. Il me semblait que c’était du feu liquide, ce que je buvais ! »[44]

Vellini, avant de faire boire à son amant son propre sang avait déjà, à l’insu de Ryno, ingéré le sang de celui-ci, tandis qu’il se tenait entre la vie et la mort, conséquence d’un duel engagé d’ailleurs pour l’héroïne :

« J’ai donc bu de ton sang ! (…) Ils disent , dans mon pays, que c’est un charme… que quand on a bu du sang l’un de l’autre, rien ne peut plus séparer la vie, rompre la chaîne de l’amour. Aussi veux-je Ryno, que tu boives de mon sang comme j’ai bu du tien. (…) Elle frappa du pied avec violence. Les veines de son cou se gonflèrent et noircirent. « Cela sera ! –dit-elle (…) »

On remarque au passage les veines noires du cou de la femme sorcière, et la parole de fatalité qui retentit comme une invocation –« Cela sera ! ». Ryno mentionnera devant la grand-mère d’Hermangarde, à laquelle il entreprend le récit de ses folles amours avec Vellini, la croyance de l’héroïne dans « le talisman du sang bu ensemble »[45]

Si le sang partagé, ingéré, a pour fonction pour l’héroïne aurevillienne de l’unir à jamais à son amant, ses propres larmes auront le même pouvoir magique :

« - C’est du sang aussi que les larmes ! – dit-elle avec une passion surhumaine, forte comme Dieu même (…) –Bois donc, Ryno ; bois donc ! bois toujours ! »répéta-t-elle en m’offrant avidement ses yeux et sa bouche. Elle avait raison, la superstitieuse femme qu’elle était ! Les larmes avaient le goût du sang déjà bu… Le charme opérait.»[46]

Enfin, ultime rituel de sorcellerie démoniaque, le recours à l’encre de sang pour écrire à son amant et l’envoûter afin qu’il lui revienne, tandis que marié à la belle Hermangarde, il s’est éloigné de sa vieille maîtresse:

« Ces lignes, tracées avec du sang, (…) la voix qui s’en élevait était si puissante qu’elle fit taire tout à coup, pour Ryno, ces cloches lointaines (…) »[47]

A l’extrême fin du roman, Madame d’Artelles, amie de la grand-mère d’Hermangarde, conclut en forme de diagnostic définitif au sujet de Vellini et de Ryno : « - Elle lui a empoisonné l’âme ! »[48], désignant clairement le maléfice de la vieille maîtresse sorcière.

Quant à cette dernière, qui déclare expressément à son amant que ce message tracé avec son sang est bien un « sort », elle ne recule devant aucune pratique blasphématoire, puisqu’elle détache la page d’un livre liturgique pour tracer son invocation :

« (…) cette encre rouge qui est ma vie et avec laquelle je t’écris ! Vois-tu ! c’est un sort. Le sang qui a scellé notre union se retrouve partout (…) je trace ces mots (…) sur cette feuille détachée d’un vieux missel (…) »[49]

Sa missive présente par ailleurs des « hiéroglyphes » mystérieux, et les coins de la lettre calcinés :

« Cà et là, (cette lettre) était semée sur les marges d’emblèmes de passion tourmentée, d’hiéroglyphes de fidélité fauve et voluptueuse, (…) Vellini avait brûlé les coins de sa lettre, comme les Klephtes brûlaient le bout de leurs fiers billets aux Pachas, quand ils voulaient les menacer d’incendie. Dans la lettre de Vellini, cette trace noire d’une flamme éteinte était-elle aussi une menace, ou l’expression symbolique d’une âme à moitié consumée ?… »[50]

Miroir magique.

Nous avons déjà rapidement évoqué l’utilisation par Vellini d’un des objets typiques des sorcières pour procéder à leurs opérations de magie : le miroir[51]. On en retrouve d’ailleurs souvent dans l’œuvre aurevillienne, comme celui des pâtres de L’Ensorcelée.

Ainsi, lorsqu’elle tisse sa toile d’araignée autour de Ryno pour le ramener à lui, Vellini attend-elle devant son miroir magique :

« Je sais que tu as combattu, - reprit-elle avec un accent de mystère dans le regard et dans la voix, - mon miroir me l’a dit ; je l’ai vu. – Et elle lui montra la petite glace d’étain, pendu à son collier de corail. C’était une glace enchantée, un talisman que la Bohémienne du porche de l’église de Malaga avait donné à sa mère (…) »[52]

Bien avant cet épisode qui ne laisse pas d’ambiguïté sur le pouvoir que Vellini accorde à son miroir, le vicomte de Prosny, représentant d’un XVIIIe siècle libertin et incrédule, relate à sa vieille amie la marquise de Flers (grand-mère d’Hermangarde), la manière dont il trouva au cours d’une de ses visites la demi-mondaine dans son boudoir de la rue de Provence :

« Elle était assise devant un grand miroir, enveloppée dans un vaporeux peignoir de couleur soufre, jeté sur ses épaules de mécréante, en attendant l’autre qui sera de soufre tout de bon, et que le Diable lui passera un jour dans le boudoir de son enfer. »[53]

Nous examinerons plus loin dans notre dernière partie la rhétorique de Prosny, l’abondance de ses métaphores empruntant au lexique démoniaque et la fonction que ce personnage occupe dans l’économie narrative du récit.

Autre objet, lié au feu, qu’on peut appréhender comme l’apanage d’une sorcière, un « magnifique flambeau de bronze sculpté, à trois branches, appuyé sur trois monstrueuses griffes de lion »[54], que la servante de la sorcière Vellini, Oliva, a l’habitude de présenter à sa maîtresse :

« (…) et elle en présenta la triple flamme ondoyante au cigarro de sa maîtresse. Il y a bien dix ans que je vais chez la Vellini, et de nuit et de jour, quelle que soit la saison ou l’heure, j’ai toujours vu ce flambeau allumé et brûlant. »[55]

La figure du cercle et l’antre du Diable.

Autre signe de la nature sorcière de Vellini, la présence de la figure du cercle magique. Ryno en voit ainsi la manifestation :

« Du divan où il m’avait laissé, je la contemplais, ce démon, et sentais sa force invincible se saisir de moi de plus en plus. (…) (elle) avait comme éteint le cercle qui avait flamboyé autour de sa tête tout le soir (…) »[56]

A Carteret, royaume normand que Vellini conquiert peu à peu à force d’obstination, la vieille maîtresse de Ryno lance à ce dernier, tandis qu’il l’enjoint à fuir et le libérer de ses chaînes :

« Est-ce que tout cela, - dit-elle en traçant un arc de cercle ave sa main dans les airs, pour désigner les vastes espaces qu’ils embrassaient de la plate-forme, - est-ce que cela ne m’appartient pas autant qu’à toi. »[57]

Et en effet, l’héroïne sorcière montrera bientôt sa totale emprise sur cet espace rude, aux paysages tout d’abord hostiles. Elle s’y installe dans une vieille cabane située dans un lieu au nom significatif : « Bas-Hamet ». On pense bien sûr au Très-Bas, autre dénomination de l’Enfer. Puis, une fois Ryno définitivement ensorcelé et enlevé à son épouse impuissante, Vellini entraîne son amant captif dans son antre de sorcière au nom sans ambiguïté, « le Tombeau du Diable » :

« Jamais antre ne fut mieux destiné, par le jeu des terrains, à cacher des desseins coupables ou des bonheurs persécutés que ne l’était ce Tombeau du Diable (comme on l’appelait), et que Satan, dont il était le sarcophage, offrait, comme un refuge, à ses favoris parmi les vivants. Vellini y conduisit Ryno. »[58]

De mère en fille : l’hérédité sorcière.

Comme nous l’apprennent les auteurs du Marteau des sorcières, « les filles de sorcières (…) (sont) imitatrices des crimes maternels, et en vérité c’est toute la progéniture qui est infectée. ». Ainsi, notre recension de tous les traits qui font de Vellini une sorcière serait incomplète si nous ne notions pas la claire filiation tracée entre l’héroïne et sa mère. Celle-ci, aristocrate espagnole, nous apprend-on dès le début du récit, conçut Vellini d’une relation adultérine avec un toréador. Nous avons déjà fait mention des circonstances particulières de la mort du toréador et de l’atmosphère sanglante et tragique que cette mort inscrivit dans la vie de la Malagaise.

Ce qui est également significatif dans la construction du personnage de Vellini, c’est la transmission très claire d’une nature :

« Ma mère idolâtrée, cette femme de feu qui a fait mon corps et mon âme (…) »[59]

Nous avons vu plus haut que le fameux miroir en étain magique fut offert par une bohémienne à la mère de Vellini, et lorsqu’il évoque en outre le « front méduséen »[60] de l’héroïne, le narrateur ajoute :

« Ses narines étaient dilatées et ses petits pieds battaient la terre, de manière à réveiller, jusqu ‘au plus profond de sa tombe, l’orgueil de sa mère, la duchesse de Cadaval-Aveïro. »[61]

Enfin, cette filiation est élargie à toutes les créatures de sang Mauresque, châtiées par une Eglise implacable :

« Il y avait dans cette brune fille de Malaga, dernière palpitation peut-être de ce sang Mauresque qui, en coulant, pendant des siècles, sur tous les bûchers de l’Espagne, les avait mieux allumés que les torches des bourreaux, une sensuelle ardeur incorrigible qui se retrouvait encore dans les plus chastes instincts de son être. »[62]

Nous aurons l’occasion de revenir plus précisément sur la mise en évidence de l’hyper- sexualité de Vellini, de son extraordinaire pouvoir érotique, au centre du récit.

On sait à quel point le thème du sort engendrant la stérilité revient fréquemment dans la littérature démonologique. Si la vieille maîtresse elle-même n’est point radicalement frappée de stérilité, l’enfant qu’elle met au monde ne pourra vivre au-delà de trois ans… Il est vrai que l’enfant est soumis à rudes épreuves, subissant des « folies » d’animal fauve ainsi décrites par Ryno :

« C’étaient des cris, des frénésies, presque des lèchements de bête fauve… Elle suçait ces grands yeux qui la regardaient sans rien comprendre à toutes ces furies maternelles. Elle mordait toute cette jeune et délicate chair (…) »[63]

De même, tout se passe comme si la pure Hermangarde était victime d’un sort jeté par la sorcière Vellini lorsqu’elle perd l’enfant qu’elle attend de Ryno. La Malagaise, qui assiste au mariage de Ryno et d’Hermangarde, exprime ainsi sur le mode de la dénégation, au conditionnel, sa tentation de jeter un sort sur sa rivale :

« Je serais venue ici même, au pied de cet autel, enfoncer (un couteau) dans le cœur de celle qu’il épouse, pour qu’il n’en eût jamais d’enfant. »[64]

Orgueil satanique.

L’orgueil de la mère de Vellini, nous l’avons vu, est mis en avant, et ce péché capital qui a perdu l’Archange Satan est bien un des traits fondamentaux de la vieille maîtresse de Ryno. Celui-ci essaie vainement de combattre cet invincible orgueil, notamment en

« enflammant (son) récit davantage par le désir de voir clair dans son âme et de terrasser tout cet orgueil de Lucifer ; mais sous (son) récit et sous ma main, ce cœur altier (reste) immobile. »[65]

Il est ailleurs également question des « deux démons de la Volupté et de l’Orgueil »[66] habitant obstinément Vellini. En outre, à Ryno qui tente de convaincre sa vieille maîtresse que leurs amours sont révolues, celle-ci rétorque : « Ah ! nos religions sont différentes ! » et voici la vision qu’en a alors le héros :

« Sa tête, ses yeux, son âme avaient repris leur bronze accoutumé, et, de tout ce métal, il sortit un son de colère, éclatant et dur (…) »[67]

« Religions différentes », orgueil démesuré, âme associée aux éléments métalliques de quelque forge chtonienne : ici, c’est la Vellini plus spécifiquement satanique qui est exaltée.

La sorcière masque

Nous en terminerons cette recension de tous les traits de l’héroïne d’Une Vieille maîtresse qui en font une sorcière caractérisée par cette double particularité incessamment mentionnée tout au long du roman : la laideur et l’impénétrabilité.

En effet, cette femme qui fascine et tient tous les hommes sous le joug de sa séduction n’est en rien une créature à la beauté bouleversante comme sa rivale Hermangarde, mais elle est au contraire reconnue aussi bien par Ryno que par le Vicomte de Prosny comme « laide ». Dès le premier portrait qui en est fait au début du roman, le narrateur note le contraste entre Oliva, le belle servante, et sa maîtresse, « une femme (…) laide »[68], et les narrateurs successifs du récit – narrateur extra-diégétique, Ryno, Prosny – ne manqueront pas de noter le paradoxe vivant de la laideur d’une femme au teint bistre et de l’incomparable envoûtement qu’elle exerce. Cette laideur, comme le notait le démonologue Del Rio, était à l’origine de l’expression de « sorcières masques[69] » : « (…) à cause de la laideur de leur visage elles ressemblent plus à des fantômes ou à des mascarades qu’à des femmes. ».

Par ailleurs, Vellini, si elle sait être d’une expressivité captivante pour les hommes – c’est même ce don qui la rend séduisante à leurs yeux – est aussi surtout une énigme vivante et présente les signes sorcière habituels d’opacité :

« Je m’efforçais de plonger et de voir en son âme, mais ni pâleur ni rougeur ne traversa sa peau d’orange. »[70]

Ce corps indéchiffrable, c’est en dernier ressort bien ce qui signe la sorcière en Vellini : insaisissable, elle résiste à toute domestication par le verbe - et c’est dans le même mouvement ce désir même de cerner malgré tout ce magnétisme qui relance indéfiniment la description.

UNE SORCELLERIE PUREMENT LEXICALE ?

Toute l’œuvre aurevillienne présente une inflation lexicale empruntant au démoniaque, au point où le lecteur, en particulier de nos jours, peut pencher pour une interprétation purement langagière de ces épithètes et adverbes, à l’instar de diabolique(ment), infernal(ement), satanique(ment), ou encore de substantifs comme diable, Satan, démon, diablesse, damnation, damnateur etc. Barbey d’Aurevilly lui-même provoque ce doute quant à l’interprétation à donner à ses récits.

En effet, tout d’abord, presque chaque fois qu’un vocable appartenant au champ lexical du démoniaque est utilisé, il est soit inséré dans une phrase comportant un modalisateur, tel que le verbe « sembler », soit pris dans un trope – comparaison, métaphore – qui incitent une interprétation du sens figuré. Toutes les occurrences que nous avons relevées précédemment en témoignent : « semblaient embraser l’air autour de sa robe noire », « s’enroulaient comme des aspics autour de ses bras olivâtres », « l ‘emportant liée et tordue en spirale autour de moi, comme une couleuvre », etc. Barbey joue notamment avec la métaphore lexicalisée du feu et des flammes qui renvoient à la passion : . « Le brasier dévorant était pâle en comparaison du feu qui lui sortait par les yeux. », « les yeux pleins des flammes du triomphe » etc.

En outre, en mettant dans la bouche de Prosny - représentant emblématique du vicomte libertin du siècle des Lumières honnies par l’auteur - des formules constamment émaillées de vocables appartenant au champ lexical du démoniaque, Barbey semble vouloir banaliser celui-ci. Prosny parle ainsi d’« un diable de mouvement ou un mouvement du diable »[71] au sujet des gestes de la Malagaise, ou bien la nomme « cette senora de l’enfer »[72] Il s’exclame encore :

« Sirène du diable, - pensai-je -, de quels œufs d’esturgeon salés as-tu donc nourri ton Marigny, pendant tant d’années, pour que tu croies qu’il va revenir te demander des caresses, à ton premier coup de sifflet… »[73]

Ainsi, « sorcellerie » et « diablesse » ne semblent plus que des tics de langage d’un ancien débauché qui ne croit nullement à ces superstitions d’un autre âge. Ryno lui-même semble mettre à distance les propos de Vellini lorsqu’il se remémore les folies commises par la Malagaise, en nommant « superstitions » les croyances de la vieille maîtresse.

Le démoniaque ne serait dans cette perspective chez l’auteur des Diaboliques que la manifestation des contenus irrationnels de la psyché, le symbole de la pulsion, de la libido non domestiquée chez des femmes tout entières habitées par les sombres puissances de l’inconscient. Le fantastique, lit-on souvent au sujet de l’œuvre aurevillienne, est un fantastique intériorisé. Vellini serait donc juste une femme à l’énergie érotique particulièrement troublante, dotée d’une extraordinaire habileté pour séduire durablement ses amants. C’est aussi ce que le vicomte de Prosny insinue à mots plus ou moins couverts, faisant valoir que toute la beauté de la pure Hermangarde ne saurait faire le poids face à l’expérience érotique de la vieille maîtresse de Ryno. Cette interprétation ferait de Barbey le dénonciateur des superstitions ancestrales des hommes qui, incapables de reconnaître la libido pour ce qu’elle est, auraient inventé toute une rhétorique au service de la répression de femmes jugées dangereuses pour l’intégrité masculine.

Pourtant, dans le même temps, le vicomte qui semble accréditer cette théorie et cette lecture profane de l’histoire de Vellini, ne déclare-t-il pas in fine :

« … on doit conclure que le Démon, c’est elle, en personne, avec tout son cortège de tentations ! »[74],

après avoir évoqué la « sorcière » brûlée au XVIIe siècle, Eléonora Galigaï ?

Force est ainsi de constater que même Prosny en vient à douter de la nature humaine de cette femme ensorcelante.

Barbey d’Aurevilly a par ailleurs choisi significativement de placer en épigraphe de son roman la citation suivante : « Perseverare diabolicum ». Il s’agit d’une citation tronquée, attribuée communément à Saint Augustin : « Errare humanum est, persevevare diabolicum » : se tromper est humain, s’obstiner diabolique. Cette formule semble rétrospectivement s’appliquer au « cas » de Ryno, à qui Vellini, selon le mot de Madame d’Artelles, a « empoisonné l’âme » et privé, comme le reconnaît celui-ci , de toute volonté : « Vellini m’avait volé mon libre arbitre. »[75], s’exclame ainsi ce dernier.

Barbey, dans la préface qu’il rédige pour la réédition de son roman en 1865, entreprend par ailleurs de défendre son œuvre contre les accusations d’impiété. Dans un long plaidoyer, il affirme son catholicisme authentique, en évoquant notamment la « voie de convictions et d’idées auxquelles il a donné sa vie »[76]

Barbey ne cache en outre jamais son admiration pour l’Inquisition, qu’il loue en ces termes dans le prologue de La Vengeance d’une femme:

« A une époque où la foi religieuse et les mœurs publiques étaient fortes, l’Inquisition, ce tribunal qui jugeait la pensée, cette grande institution (…) savait bien que les crimes spirituels étaient les plus grands, et elle les châtiait comme tels… »[77]

Difficile de savoir si l’auteur des Diaboliques a lu en détail des traités de démonologie ; les grands spécialistes du Connétable des lettres, tels que Jacques Petit, Philippe Berthier ou encore Pierre Tranouez n’attestent pas l’existence de ces lectures. Néanmoins, l’œuvre fictionnelle de Barbey démontre une familiarité certaine avec le sujet, comme en témoigne par exemple telle notation de la nouvelle A un dîner d’athées :

« (Le conteur de cette histoire était le plus froid de tous ces diables)… Il l’était comme le derrière de Satan, car le derrière de Satan, malgré l’enfer qui le réchauffe, est très froid, - disent les sorcières qui le baisent à la messe noire du sabbat. »[78]

De plus, Barbey a lu et commenté Michelet avec constance, et selon Philippe Berthier, l’absence d’annotation sur La Sorcière pourrait bien être le signe d’une reconnaissance de dette dont on voit des traces dans Les Diaboliques…

Si l’objet d’Une Vieille maîtresse, tel que Barbey le met en évidence dans sa préface, est la peinture des « ivresses de la passion (et) de ses esclavages »[79], ce dessein s’inscrit toujours aux yeux de Barbey dans une perspective chrétienne, et il n’y a aucune raison de ne pas prendre les assertions de Barbey au sérieux. Ainsi, lorsqu’il écrit :

« Oui, la passion est révolutionnaire, mais c’est parce qu’elle l’est qu’il importe de la montrer dans toute son étrange et abominable gloire. »[80],

on peut lire cette volonté comme la nécessité de dénoncer les puissances démoniaques selon lui profondément à l’œuvre dans l’univers. Et quand Barbey parle de « révolution », l’on sait qu’il adhère aux thèses contre-révolutionnaires de Joseph de Maistre pour qui la Révolution française n’est rien moins qu’œuvre proprement satanique.

CONCLUSION

Si nous lisons encore Barbey d’Aurevilly aujourd’hui avec intérêt, c’est parce que plus qu’un simple décor folklorique ou que l’expression de superstitions religieuses, le démoniaque permet l’expression d’intuitions sur la psyché humaine et, selon l’expression aurevillienne, les « obscurs replis entortillés et redoublés de l’âme humaine »[81] .

Toutefois, considérer que Barbey ne fait que jouer avec un lexique suggestif et qu’il ne prend pas au sérieux ses « sorcières » serait mal comprendre un auteur authentiquement imprégné par le dogme de l’Eglise catholique. N’écrit-il pas dans sa Préface de 1865 :« Aucun romancier n’a été plus que l’auteur d’Une Vieille maîtresse le Torquemada de ses héros. »[82]. Barbey d’Aurevilly semble tout entier séduit par ses personnages sulfureux, ce qui lui a souvent valu l’expression du doute jeté sur la sincérité de ses intentions. Mais les Inquisiteurs n’étaient-ils pas tout autant fascinés par leurs victimes ? !

Par Clara Laurent (Droits réservés)

[1] L’Ensorcelée185, Les Diaboliques 187

[2] p.24

[3] Cent ans après (1889-1989), Droz 1990, p.307

[4] ibid

[5] « Entre la mythologie romantique et la mythologie « fin de siècle », le satanisme », op.cit.

[6] op.cit. p.89

[7] Barbey ne parvient pas à publier Germaine ou la pitié en1835 ; quant à L’Amour impossible (1840), c’est encore un roman très court, dans lequel Barbey n’a évidemment pas encore trouvé sa mesure, et qui d’ailleurs ne rencontre pas de succès

[8] p.87. Toutes les références au texte du roman sont extraites de l’édition GF citée dans la bibliographie.

[9] Barbey d’Aurevilly est un fervent admirateur de son aîné Balzac.

[10] P.88

[11] p.89

[12] p.88

[13] p.89

[14] p.91

[15] p.93

[16] p.93

[17] Comme on le sait, celles-ci prédisent à Macbeth son destin.

[18] p.98

[19] p.96

[20] p.259

[21] p.359

[22] p.414

[23] p.443

[24] p.338

[25] p.123

[26] p.193

[27] « la guivre » est un serpent fantastique figurant sur les armes des Sforza, célèbre famille de condottieri milanais.

[28] p.213

[29] p.293

[30] p.414

[31] p.358

[32] p.408

[33] p.355

[34] p.136

[35] Titre de son ouvrage sur la divinité infernale : La Mort dans les yeux, Paris, Hachette, 1985

[36] p.298

[37] Freud, « La Tête de Méduse », 1922, in Résultats, idées, problèmes, PUF, Paris, 1940

[38] p.156

[39] p.207

[40] p.103

[41] p.351

[42] p.141

[43] p.137

[44] p.160

[45] p.197

[46] p.193

[47] p.338

[48] p.443

[49] p.342

[50] p.342

[51] cf.note n°31

[52] p.354

[53] p.253

[54] p.257. On retrouvera un flambeau très semblable chez la duchesse de Sierra Leone, dans La Vengeance d’une femme, nouvelle des Diaboliques.

[55] ibid

[56] p.136

[57] p.298

[58] p.378

[59] p.339

[60] p.298

[61] ibid

[62] ibid

[63] p.172

[64] p.215

[65] p.196

[66] p.214

[67] p.298

[68] p.87

[69] Barbey d’Aurevilly connaît bien cette expression, lui qui nomme l’héroïne-sorcière du Plus bel amour de Don Juan, « la petite masque ».

[70] p.181

[71] p.258

[72] ibid.

[73] p.254

[74] p.443

[75] p.391

[76] p.41

[77] p.296, cf. bibliographie

[78] p.252, op.cit.

[79] p.41

[80] p.48

[81] Dédicace d’Une Vieille maîtresse au vicomte d’Yzarn-Freissinet, p.49,

[82] p.48

Article publié initialement SUR LE LIEN SUIVANT:

https://recherches-entrecroisees.net/2013/01/24/une-vieille-maitresse-2/