cin'émotions

Les films font partie de nos vies, peuplent nos imaginaires, parfois à notre corps défendant. Ils nous marquent depuis l’enfance, nous ont fournis des modèles… pour choisir nos vêtements, savoir comment nous mouvoir, placer nos voix, savoir aimer, embrasser, ou nous disputer… Les films nous habitent, mais certains plus que d’autres : des images, des séquence hantent parfois nos songes et colonisent nos imaginaires, pour le meilleur, comme parfois pour le pire.

Ces textes qui suivent ont été écrits par vous et moi, par tous ceux qui ont répondu à l’appel à contribution d’HAPAX : « Quels sont les séquences, les images cinématographiques, qui vous ont le plus marqués, qui ont provoqué en vous le plus d’ÉMOTION ? »

Une belle cartographie des émotions contemporaines, personnelles et cinéphiliques. Un beau partage !

Jérôme SIEURIN, Le silence d’Abraham Bomba

Je pense à ces quelques minutes, indescriptibles, hors de toute préoccupation esthétique, du documentaire Shoah de Claude Lanzmann. Certes, elles ont été maintes fois commentées, quelquefois même critiquées pour leur effet quasi- mélodramatique — mais laissons-là de côté l’avis des salopards. Ces quelques minutes donnent à voir et à écouter le silence abyssale d’Abraham Bomba, qui malgré ce qu’il est en train de revivre intérieurement, après qu’il se soit tu, incapable de poursuivre son récit oralement, continue malgré cela, avec une minutie quasi- hypnotique, à manier ses ciseaux de coiffeur, repassant sur le crâne déjà bien ratiboisé de son client, dans son petit salon de coiffeur de Tel-Aviv.

« Abraham, vous devez continuer, à parler, c’est important ! » : malgré cette injonction désespérée du cinéaste, Abraham se tait, ses lèvres se meuvent comme si des mots en sortaient, mais plus aucun son ne sort ; et là, à ce moment précis qui semble durer une éternité, nous sommes tous happés par son cri silencieux, qui dit l’indicible, celui de la plus tragique extrémité de notre condition humaine, de l’infinie douleur d’être homme… nous sommes plongés, collectivement, universellement en elle, avec Abraham, qui l’a vécue, lui, individuellement, dans sa propre vie, dans sa chair et son âme, alors qu’il coupait les cheveux de ses proches dans l’antichambre de la mort de Treblinka.

Il y a certainement, dans d’autres documentaires, voire des fictions, des émotions approchantes, mais l’intensité de celle-ci est, je crois, incomparable, unique, à l’instar du sujet dont traite le film. Elle a sans doute contribué, chez de nombreux spectateurs de ma génération, à se forger la conviction inébranlable du « plus jamais ça », inscrite immédiatement dans le cœur, avant même de toucher la raison. Dans ces quelques instants de cinéma, une simple émotion immédiate, évidente, autrement dit universelle et sans concept comme dirait l’autre.

Camila WAYMEL, "LE VISAGE DE NASTASSJA KINSKI"...

Le visage de Nastassja Kinski. Elle est sous le charme d’un homme qui ne lui fait manger des fraises que pour la rendre plus désirable. Tess, 1979. Je passe et je repasse la cassette VHS enregistrée quelques années plus tard. Erotisme et cruauté sont liés dans cette beauté dont je ne me lasse pas.

Le film a son double : Le Locataire, du même Roman Polanski. C’est l’homme, ici, qui est sacrifié. La solitude d’un jeune homme qui se prend pour une femme. Avec sa robe et son maquillage il me touche, il me rassure dans son désarroi : le désir n’est pas sans compassion. Proie, madone, mère ou femme fatale, je comprends que je peux être toutes ces femmes et compter sur la tendresse des hommes…

David VAUCLAIR, Un loup, du chewing gum, des seins, du soleil et des mariages...

La question des émotions de cinéma est incroyablement difficile car je ne crois pas avoir une image singulière qui s'impose plutôt qu'une autre. De l'enfance ressort une série d'images surtout tirées de dessins animés: le Loup de Tex Avery, la cruauté affable de Jerry, ou le Prince Jean suçant son pouce avec la voix de Peter Ustinov sont des scènes ou des tableaux marquants. Mais je me souviens plus du visage rayonnant de mon grand-père que du vélo de Tati dans Jour de Fête.

Après, que dire, à l'instar d'Alain Souchon, les seins de Sophie Marceau dans La Fille de d'Artagnan ont eu un effet certain sur le tout jeune homme que j'étais; Marilyn réchauffant Tony Curtis dans Certains l'aiment chaud aussi.

Toshiro Mifune m'a bluffé dans le premier film où j'ai pu le découvrir et Les Sept Samouraïs reste un de mes films préférés. La Mort dans Le Septième Sceau m'a longtemps accompagné, et Louis de Funès couvert de chewing gum vert ou dansant en rabbin, tout comme Gene Kelly sous la pluie restent dans mon panthéon des grands moments de cinéma.

L'ouverture magistrale de The Player d'Altman est un moment grandiose et jubilatoire, et comment ne pas être effrayé par Jack Nicholson défonçant à la hache puis passant sa tête grimaçante dans Shining?

Delon n'est jamais aussi beau que sur son voilier dans Plein Soleil, Mastroianni aussi charmant que dans La Dolce Vita, attendri et envoûté par Anita Ekberg dans la Fontaine Trevi, et Gong Li est inoubliable en quatrième épouse chez Zhang Yimou.

Et comment ne pas partager la scène de réveil paniqué où Hugh Grant jure tandis qu'il tente de trouver l'église du premier des Quatre Mariages et un enterrement auquel Mike Newell nous conviera? Ou encore la mort apaisée de Rémy Girard et la douleur digne de son fils (S. Rousseau) dans Les Invasions barbares.

Je pourrais continuer, mais pour éviter la liste à la Pérec trop fastidieuse pour mon lecteur, je m'arrêterai là.

David Vauclair enseigne la géopolitique et l'histoire à Paris Sud, à l'ILERI et à de charmants Etats-Uniens en exil universitaire dans la capitale. Il est le fier co-animateur d'un blog cinématographique " franglaisreview", même si celui-ci est en hibernation ces derniers mois, et le cofondateur d'un prix littéraire, le Prix de l'Inaperçu, remis annuellement depuis 7 ans. Il aime parler cinéma avec ses amis, dont Clara Laurent évidemment.

Marion GOMAR, "Des papayes, des oiseaux... et taratata !"

Il me serait impossible de partager l'émotion d'une séquence de cinéma sans en narrer le contexte de la séance. Mes plus beaux moments de cinéma s'accompagnent presque systématiquement des aventures dignes de celles projetées sur la toile. En écrivant ces lignes, je ne peux m'empêcher de penser à Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. J'avais quatre ans lors de sa sortie et quand je repense aux yeux émerveillés de Toto, je revois les miens fous de jalousie à voir ce dernier tripoter des bobines dans la cabine de projection et je ressens encore ma gêne (mon dégoût?) et mon rire bête devant les scènes de baisers.

Marion GOMAR, mezzo-soprano

"J'ai eu la chance de grandir avec des cinéphiles pour qui les films ne se voient qu'au cinéma, il m'ont rendu droguée très jeune, et j'avais la fâcheuse tendance à sécher les cours pour aller à la séance du matin... Quand il a été question d'orientation, je me suis dit "Ah non, je veux que le cinéma reste une passion! On ne peut pas faire de sa passion son métier, ce n'est pas possible"! Du coup, je suis chanteuse lyrique à la place et je vais retrouver Wagner à Bayreuth cet été... (Kubrick et Von Trier y sont sûrement pour quelque chose..."

Norbert CZARNY, "Des émotions de cinéma"

Elevé par des parents amateurs de cinéma, en un temps où l’on diffusait les classiques à 20h30 sur la première et seule chaine de télévision, j’ai connu ce choc un dimanche soir : j’ai vu Le Voleur de bicyclette. Je n’oublierai jamais mes larmes, mon chagrin, le sentiment de révolte qui en est né. J’ai pris conscience de l’injustice en regardant ce père et son fils, seuls dans la ville, un jour comme les autres.

La souffrance de l’enfant n’était rien auprès de celle du père, incapable de pleurer, d’exprimer ce qu’il ressentait. La seule consolation, pour eux comme pour moi était de les savoir ensemble, de sentir qu’un amour intense et muet les unissait.

L’amitié de Rauffenstein pour Boieldieu, sur le lit de mort de ce dernier, dans La Grande illusion, reste pour moi l’une des plus belles et plus fortes amitiés que je connaisse.

Ce n’est pas par elle que je suis entré dans ce film, mon film préféré à travers le temps, celui que je ne peux voir sans sangloter quand Rauffenstein dépose sur le corps de son ami l’unique géranium qui ait poussé dans la forteresse, ce n’est pas par cette relation mais par celle entre Maréchal et Rosenthal, après que le premier a déclaré n’avoir « jamais pu blairer les Juifs » que je suis entré dans ce film. Cette scène de dispute, lors de la fuite dans l’hiver allemand, ma mère me l’avait annoncée comme un moment crucial. Elle m’avertissait de quelque chose. Nous étions dans le tout début des années soixante et le souvenir de l’antisémitisme n’était pas loin. On devait encore se méfier des paroles coléreuses : nous en étions la cible possible.

Quand les deux compagnons se séparent et que Maréchal lance un « Au revoir sale Juif » plein de tendresse ironique, je sanglote, encore maintenant.

Je n’ai pas un souvenir précis de La Charge héroïque. Mais certains films de John Ford, au premier rang desquels Qu’elle était verte ma vallée, me bouleversent. Celui-ci aussi : j’aime les acteurs que l’on retrouve dans les films de Ford : j’aime John Wayne, Victor Mac Laglen et Ward Bond. Si La Grande Illusion, Gabin et les films de Carné sont du côté maternel, les films américains, comédies musicales, westerns et films noirs (sans parler des films avec Garbo et, surtout, avec Marlène Dietrich) sont de l’héritage paternel… Mais restons-en à La Charge héroïque, à ce capitaine de cavalerie qui va arrêter sa carrière et que l’on célèbre au début du film. Le reste, je l’ai oublié. Mais je n’oublie pas l’amitié joyeuse qui unit ces hommes. Un monde s’achève et tout ce qui finit me touche.

Avec la mort de Boieldieu, avec la fin de carrière de John Wayne, l’histoire de Dersou Ouzala est l’une de celles qui me bouleversent. J’aurais pu aussi proposer une image du Prince Salinas dans Le Guépard, mais je m’en tiens au film de Kurosawa. La steppe de Sibérie, ses dangers et ses beautés sert de cadre à ce film. La rencontre entre le géographe russe et son guide est assez improbable. Et puis elle se produit, s’accomplit, se transforme en une amitié qui traverse le temps. Dersou, devenu vieil homme quand il ne peut plus vivre dans son espace naturel, reçoit la visite de son ami.

Mais j’ai déjà eu la chair de poule, j’ai déjà pleuré bien avant, lors d’une de leurs retrouvailles, quand le savant crie « Dersou ! Dersou ! », et que le guide lui répond « Capitan ! Capitan ! ». Peu de choses m’émeuvent autant que des appels aussi simples, aussi sincères, aussi humains (même si ce dernier mot est galvaudé)

Comme on l’aura remarqué, toutes les photos que j’ai choisies montrent deux personnages (en premier plan). J’aime les relations entre les hommes (et les femmes !).

Et là, on ne voit qu’Alexandre Nevski. L’émotion que je ressens en voyant et revoyant ce film ne tient pourtant pas qu’à ce seul héros.

Mais je ne peux m’empêcher de penser au contexte dans lequel Eisenstein a conçu et réalisé ce film, en 1937. Je sais depuis des années, qu’au même moment, que les geôles de Moscou étaient remplies de futurs fusillés, qu’on traquait, qu’on torturait, que les déportés se comptaient par million dans le Goulag, L’Armée rouge était décimée par un tyran fou, alors que le danger nazi grandissait.

Pourtant, quand je regarde ce film, quand j’écoute Nevski haranguer la foule, je me dis qu’on savait tout faire oublier au peuple russe par des images savamment montées d’un homme fort qui sait guider son peuple. J’ai l’émotion patriotique ; cela m’arrive rarement mais je ne n’en ai pas vraiment honte.

Norbert Czarny

Norbert Czarny, professeur de Lettres modernes, formateur, critique et membre du Comité de rédaction de La nouvelle Quinzaine littéraire. Collabore également au blog de L'école des Lettres. Auteur des Valises (Lieu commun 1989) et de l'édition scolaire du Journal d'Hélène Berr (Points Le Seuil).

Il est né en 1954 (« comme François Fillon, Antoine Jaccottet, José Bové », dixit) et cela lui donne le droit à des réductions dans certains cinémas...

Jérémie Laurent... The Thing.

J'ai 4 ans, peut-être 5 et mes parents sont sortis dîner depuis déjà quelques heures. Ne trouvant pas le sommeil, je décide de quitter le lit superposé que je partage avec mon frère, prenant bien soin de ne pas le réveiller (il a déjà cette fâcheuse habitude de me surveiller dès que Papa - Maman ont le dos tourné...). Je sors de ma chambre et entends le petit poste de radio de ma "nounou" en provenance de la cuisine. Sur la pointe des pieds je me rends dans le salon et allume le grand téléviseur récemment acheté par mon cinéphile de père. Des images défilent devant mes yeux : un vieil homme essaie d'en ranimer un autre par un massage cardiaque. Il appuie ses mains sur le ventre, une fois, deux fois, trois fois... La poitrine s'ouvre, dévorant les mains du pauvre diable qui ne peut s'empêcher de crier atrocement de douleur. Puis le corps inanimé se métamorphose. La tête se disloque, des pattes d'araignées sortent par les oreilles, les yeux. Tous le monde crie quand soudain, le téléviseur s'éteint et une main vient se poser violemment sur ma joue puis sur mes fesses. Je suis renvoyé au lit illico-presto et pleure dans mon oreiller. Pas de douleurs mais de frustration. Que va-t-il se passer ? Le saurai-je un jour?

C'est bien là mon premier souvenir cinématographique. Des images choquantes, certes mais tellement envoûtantes qu'elles continueront de me hanter jusqu'à ce que je découvre, dix ans plus tard, "The Thing" de John Carpenter et cette célèbre scène de mutation !

"As far as I can remember, I always wanted to be a filmmaker!"

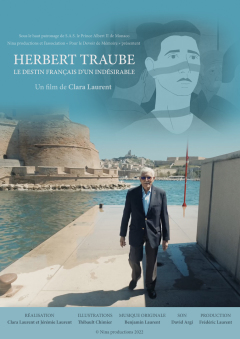

Né à Paris en 1986, Jérémie Laurent s’est formé à l’ESRA (Ecole Supérieure Cinéma et Audiovisuel) à Nice. Il travaille sur plusieurs productions comme renfort à la mise en scène, régisseur puis assistant au casting. En 2007, il participe à l’atelier d’Abbas Kiarostami à la Villa Arson de Nice. Il réalise unfilm sous les conseils du maître iranien et l’assiste personnellement sur l’un de ses courts-métrages. Cette rencontre aura une grande influence sur la suite de son parcours.Il s’ouvre alors à la photographie (expositions collectives à Paris etMonaco) et la mise en scène d’opéra avec la compagnie Les Cigalons (représentations au Théâtre des Déchargeurs à Paris).Il participe à d’autres ateliers cinéma entre New York et le Var,en qualité d’élève avec des intervenants tel que Patrizia Von Brandenstein et Melody London, mais aussi en tant qu’enseignant d’histoire du cinéma. Ilréalise deux courts d’ateliers, dont "Like Your Brotheren", 2012 (produit par Eurica Media Lab avec le soutien des Studios Kaufman Astoria, tournage à New York). Jérémie Laurent réalise deux courts métrages. Le premier, "Boniek et Platini" est produit par le G.R.E.C. et le Studio Munka (tournage à Varsovie),et connaît de nombreuses sélections dont le Palm Springs International ShortFest, Un Festivalc’esttrop court de Nice, Festival International du Film d’Aubagne...Le deuxième, "Jacques a soif," est nommé premier prix du Concours de Scénario de Court-métrage du Moulin d'Andé en 2014,avec dans le premier rôle André Wilms (produit par Caïmans Productions, avec le soutien du CNC et du Pôle Image Haute-Normandie).

Depuis 2014, Jérémie Laurent se consacre essentiellement à la réalisation. Il a fondé Tataouine Productions avec Nader Kedissa et a produit et réalisé des documentaires pour Monaco Channel: "Wlad, portrait d'un piano-bar", "Monaco et la Guerre", "La Souveraineté monégasque". Il travaille actuellement sur une série documentaire retraçant l'histoire de la musique classique en Principauté (pour Nina productions)