brigitte auber, une mémoire si vivante du cinéma

Brigitte Auber (DR)

Pathé ressort Les Amoureux sont seuls au monde d’Henri Decoin dans une belle édition vidéo, avec en bonus un documentaire de Roland-Jean Scharna. Lorqu’il m’a demandé une interview pour en parler, j’ai tout de suite pensé qu’il serait passionnant d’aller au préalable recueillir les souvenirs de tournage d’une des actrices du film, née en 1925 : Brigitte Auber. Serait-elle encore en forme ? Se souviendrait-elle de cette expérience de 1948 ? Une rencontre très spéciale se profilait…

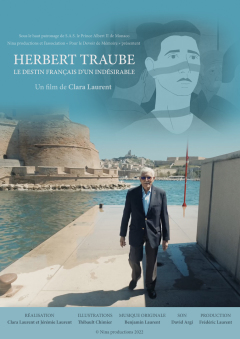

Brigitte Auber, 2018 (Clara Laurent Droits réservés)

Quand j’entends pour la première fois au téléphone la voix tonique et malicieuse de cette femme de 92 ans, qui joua dans les années 40 et 50 sous la direction de Jacques Becker, Julien Duvivier et Alfred Hitchcock, mon émotion est vive. Les images de Rendez-vous de juillet, Sous le ciel de Paris, et surtout de To catch a thief (La Main au collet) défilent dans ma tête, tandis que Brigitte Auber m’invite à venir chez elle quelques jours plus tard en fin de matinée. Je raccroche le combiné avec des étoiles dans les yeux. On n’a pas l’occasion tous les jours de parler avec quelqu’un qui s’est baigné avec Cary Grant et s’est chamaillé avec Grace Kelly ! La veille de notre rendez-vous, je suis dans le train qui me mène à Paris lorsque je reçois un coup de fil de l’actrice. Elle a attrapé froid et ne se sent pas vaillante. Mon rendez-vous prometteur est-il tombé à l’eau ? Elle accepte de le décaler en début d’après-midi. Ma rencontre semble sauvée.

Brigitte Auber habite une rue populaire du 17e arrondissement, non loin du métro Guy Môquet. Un appartement au 9e étage, le dernier de l’immeuble, baigné d’une vive lumière, à l’image de cette femme pleine d’éclat qui ouvre la porte. Ses gestes prestes, son pas alerte et son œil rieur démentent son âge vénérable. Elle me propose de prendre place dans le salon-salle à manger, acceptant de bonne grâce que j’ouvre mon magnéto. C’est parti pour une conversation à bâtons rompus sur le cinéma, le théâtre, l’amour et les hommes. Tempérament de feu, rare franc-parler, liberté et gourmandise pour la vie : quelle femme galvanisante ! Entretien.

Les amoureux sont seuls au monde (1948)

Je vais être interviewée au sujet du film d’Henri Decoin, Les amoureux sont seuls au monde, dans lequel vous jouez. Vous vous souvenez du tournage ?

Je ne me souviens pas du tout de ce film, c’est tellement vieux… C’était quelle année ?

1948, vous jouez une amie de Dany Robin, une élève du Conservatoire de musique où officie Louis Jouvet…

Ah, bon ? Non, je ne me rappelle pas du tout !

Renée Devillers joue l’épouse de Jouvet…

Renée Devillers, ça c’est une comédienne sublime. Je l’ai vue à la Comédie française. A l’époque, on y allait beaucoup, il y a avait une troupe extraordinaire. Renée Devillers jouait des rôles de tragédienne, la salle était profonde, mais on l’entendait… Aujourd’hui on entend plus la voix des acteurs. C’est pas une question d’âge…

Vous-même, vous avez commencé par le théâtre. Quelle a été votre formation ?

Ma formation, c’est celle d’une élève paresseuse, qui n’aimait pas du tout le lycée. A ce moment-là, je faisais énormément de sport, de la danse classique, du cirque aussi : trapèze, travail avec les fauves, numéros d’équitation… J’étais très physique, très disposée, douée pour les choses physiques. Vers 15-16 ans, j’avais un cheveu sur la langue et ma mère m’a dit : « Ecoute, c’est bien gentil aujourd’hui, mais passé 30 ans ça sera ridicule. Il faut que tu perdes ce petit défaut. » Je suis allée dans un cours de théâtre, mais je n’avais aucun goût pour ça au départ parce que j’avais une tante qui était Germaine Dermoz[1], grande tragédienne, et sa sœur, tragédienne aussi au Français, Jeanne Delvair. Donc je voyais Germaine, et moi, ces comédiens, ça m’énervait plutôt. Et puis, je vais quand même à ce cours, j’apprends le rôle de Suzanne dans Le monde où l’on s’ennuie (d’Edouard Pailleron, NDLR). C’était le rôle d’une petite fille révoltée, marrante. C’était exactement ce qu’il me fallait, ça m’a amusé. J’apprends tout ça, je monte sur scène complètement inconsciente, et me voilà partie. Les gens se marrent, on me dit : « Vous serez une fantaisiste. » J’ai continué, j’ai dit à mes parents : «C’est trop rigolo, je vais continuer le théâtre. »

Rendez-vous de juillet (1948)

Quels cours avez-vous fréquenté ?

Trois cours ! Comme j’étais paresseuse, je n’avais pas envie de réapprendre des scènes tout le temps, alors, je trimballais les quatre ou cinq scènes que j’avais apprises. Je suis passée une fois au cours Simon, et ça m’a horriblement déplu. Monsieur Simon était un horrible cabot, il faisait son numéro, pas du travail. Il savait briller, il était très arriviste.

Et Jouvet, vous avez suivi ses cours ?

Je suis allée à son cours en tant que spectatrice au théâtre Edouard VII. Je me suis glissée dans la salle, et à ma grande surprise, j’ai détesté. Parce qu’il y avait Dominique Blanchar, la fille de l’acteur Pierre Blanchar — Dominique était bien supérieure à son père comme comédienne, et elle était en train de passer une scène de L’Ecole des femmes. Je vois cette gosse qui dit son « petit chat est mort » d’une façon délicieuse, pas cabotine, très présente. J’adore ce qu’elle fait. Mais Monsieur Jouvet l’arrête, parce qu’il voulait que ce soit plus intimiste. Il avait un défaut de prononciation, il bégayait, pour parer à son bé-gaie-ment, il avait cette diction particulière. Il était tatillon pour des choses inutiles. C’était un très étrange metteur en scène. Je n’avais pas envie d’être dans une de ses pièces parce qu’avec mon caractère, on allait s’engueuler. Cela dit, il avait une immense présence, comme Raymond Rouleau, c’était des « mecs de théâtre ».

Vous le trouvez comment Jouvet au cinéma ?

Il a une personnalité… C’était un cavaleur. Un sauteur. Il avait pourtant une femme charmante…

Et Dany Robin, qui joue dans Les Amoureux sont seuls au monde le rôle de l’élève qui tombe amoureuse de son professeur joué par Jouvet, vous l’avez bien connue, n’est-ce pas ?

C’était ma copine. On s’est rencontré dans un cours de danse, avant qu’elle fasse du théâtre ; elle était rat de l’Opéra. Et puis, quand elle s’est mariée avec Georges Marchal, on a cessé de se fréquenter. Ils habitaient dans un château, ils faisaient de la chasse ! Quelle horreur ! Moi, je suis devenue végétarienne vers 40 ans.

Rendez-vous de juillet (1948)

Vous avez beaucoup pratiqué la danse ?

J’ai continué la danse jusqu’à 40 ans passés, d’abord classique, puis moderne. Il y avait un noir américain à Paris, un prof merveilleux, je suis allée chez lui. Je ne me suis jamais produite comme danseuse, mais j’estime que tout comédien devrait en faire, pour apprendre à gesticuler, à tomber par terre, on doit faire de la danse.

Et vous pensez que les acteurs doivent aussi apprendre à chanter ?

Oui, j’avais un peu de voix, mais je n’aime pas la voix des femmes. Il n’y a pas grand chose que j’aime chez les femmes, il faut bien l’avouer (Elle éclate de rire.) J’étais malheureusement soprano coloratur, je chantais Lakmé, et ça m’horripilait, parce que c’est pas la voix que j’aimais…

Vous aviez une allure un peu garçonne dans votre jeunesse.

Ah, j’étais un gars manqué oui ! Dany (Robin), elle était plus féminine. Elle était photogénique, mon dieu !

Vous cultiviez cette allure ?

Non, je n’en avais pas conscience. Mais j’ai toujours eu une passion pour Katharine Hepburn !

Elle défie les hommes dans les films

Elle défie tout le monde, elle était insolente ! Je trouvais ça sublime ! Elle pouvait être très androgyne, mais elle avait aussi une vraie féminité.

Rendez-vous de juillet (1948)

Vous saviez que c’était aussi l’actrice préférée de Danielle Darrieux ?

Non. J’adorais Danielle aussi

Vous l’avez rencontrée à l’époque où vous faisiez de la figuration dans Adieu chérie (Raymond Bernard, 1946) ?

Non, je l’ai rencontrée dans un cocktail. Je devais avoir 40 ans. C’était surtout la femme que j’aimais, je l’adorais, elle était nature, vraie, le contraire d’une cabotine, aucune prétention, d’une modestie ! Quand on discutait, on établissait une complicité, c'était formidable. Elle ne demandait qu’à rire, mais on pouvait attaquer aussi des sujets plus sérieux. Elle ne s’est jamais prise pour une star.

Ma mère, couturière, m’a raconté comment un jour Darrieux est allée à un essayage. C’était dans les années trente, elle était mariée avec Decoin. Elle part de chez elle en culotte, en mettant son manteau par-dessus. Un taxi l’emmène. Decoin vient la rejoindre après, il prend conscience qu’elle est venu nue sous son manteau. Il est furieux: « Tu te rends compte, si on t’avais vue dans la rue, tu aurais pu trébucher…Tu imagines les conséquences… » Elle était comme ça, Darrieux.

Rendez-vous de juillet (1948)

Jacques Becker vous a donné votre chance au cinéma avec un premier rôle important dans Rendez-vous de juillet (1949). Pour quelqu’un de ma génération, c’est un film émouvant car on y voit documentés le Paris et la jeunesse de l’immédiat après-guerre…

Ah ! c’était fantastique ! Vivre un après-guerre, c’est quelque chose… Toute la vie est devant vous. Le monde nous appartient, on va révolutionner la planète. C’est une naissance, un bain d’espoir. En plus il y avait ce jazz. Becker nous avait donné ça. J’y passais mes nuits ! Pendant 3 ou 4 ans, j’allais dans les boites, je rentrais à 4 heures du matin, à 7 heures, je prenais le petit déjeuner. On allait chez Claude Luther, qu’on voit dans Rendez-vous de juillet. Enfin on était libres, on vivait à 200%, et à Paris, on avait tous les orchestres de Noirs américains et d’Amérique du sud, car quand un noir venait à Paris, il prenait l’autobus et il vivait comme tout le monde. Quand il jouait, il allait dans des boites où tout le monde allait, blancs, noirs, jaunes… En Amérique, tout était séparé, les noirs ne pouvaient pas se mêler aux blancs. La France c’était un miracle pour eux. Et nous, on en profitait ! On avait ces orchestres d’une qualité ! Pas un Français qui leur arrivait à la cheville.

Dans Rendez-vous de juillet, votre amoureux, qui joue de la trompette, c’est Maurice Ronet…

C’est moi qui lui ai fait faire le film. Becker cherchait un grand dadet, un peu godiche, qui comprend après tout le monde. Je lui ai dit : « J’ai ce qu’il vous faut ! » Je connaissais bien les parents de Maurice, on leur a téléphoné. Ils nous ont dit: « Maurice ne veut plus faire de théâtre. Il peint, joue du piano, de l’orgue. » Il était parti en Afrique du Nord. J’ai dit à Becker : « Je lui envoie le scénario et on lui donne rendez-vous. Il viendra. » Quand je suis arrivée aux Champs Elysées avec Becker, Maurice était là, parce que le scénario lui avait plu.

Et vous, comment avez-vous vu rencontré Jacques Becker ?

Je l’ai rencontré avec Dany Robin. Pierre Montazel, opérateur de Becker sur Antoine et Antoinette, a dit à Dany de venir le voir à Joinville. Elle ne voulait pas y aller seule. On a pris l’autobus. Quand on est arrivés, Becker nous a proposé de déjeuner avec nous. Il était sympa, d’une simplicité, adorable ! Et puis il s’est trouvé que Becker avait besoin d’une jeune femme dans le mariage d’Antoine et Antoinette. J’avais trois phrases à dire.

Après Rendez-vous de juillet, vous étiez lancée…

Oui, mais je n’ai pas su du tout être une vedette. Et puis, le théâtre, c’est voluptueux, pas le cinéma. Le cinéma, c’est insupportable, on attend, on dit une phrase, il y a cinquante personnes autour de vous. Moi, ce que j’aime, c’est donner. Sur scène, c’est extraordinaire. Quand j’arrête une pièce, j’en ai pour deux bons mois à avoir envie de pleurer, car le contact avec le public qui vous envoie des tonnes d’amour, c’est… Quand je n’étais pas en forme avant une représentation, je cherchais depuis les coulisses une gueule sympathique ou un couple dans le public, et je jouais pou eux…

Après Rendez-vous de juillet, vous avez eu un nouveau rôle intéressant chez Duvivier dans Sous le ciel de Paris (1951).

Après Becker, c’était difficile de tomber dans les pattes de Duvivier… Il était froid, caustique, il n’était pas facile le père Duvivier, c’est pas l’amour qui l’étouffait… alors que Becker, il était plein d‘amour.

C’est le côté un peu misanthrope de Duvivier qui vous déplaisait ?

Il voyait l’existence et les animaux que nous sommes autrement… Becker était le plus grand directeur d’acteurs que j’ai connu.

Comment procédait-il ?

Il jouait avec vous, avec l’animal qu’il avait devant lui. Je me souviens, il voyait tout de suite les tempéraments, comment il fallait les prendre. Dans la surprise-party de Rendez-vous de juillet, Maurice Ronet devait passer dans le couloir, tandis que j’étais allongée dans un lit, crevée, et d’un seul coup je devais rayonner à sa vue. J’arrivais pas à le faire. A l’époque j’avais une passion pour les babas au rhum ; j’aime plus du tout ça, mais à cette époque j’adorais ! Jacques fait signe à l'opérateur qui tournait le plan sur moi, et à ce moment-là, il se tourne vers l’assistant, Marcel Camus, et lui lance : « Oh ! C’est gentil d’apporter des babas au rhum pour Brigitte ! » Et voilà, il avait la tête qu’il voulait. J’étais rayonnante pas pour Maurice Ronet, mais pour les babas au rhum ! Cela dit, j’adorais Maurice…

A cette époque-là, comment vous viviez vos amours ? Vous étiez libre comme dans Rendez-vous de juillet ?

Oh oui ! J’ai même pendant le film commencé une liaison qui a duré un ou deux ans avec un garçon qui était noir — café au lait. C’était mon prof de danse. Il avait un tel talent. On s’adorait. A l’époque, il n’y avait pas une comédienne qui aurait eu l’idée d’être avec un monsieur noir. Il est venu vivre dans la petite chambre de bonne au-dessus de chez mes parents. Mes parents ont dû souffrir.

Sous le ciel de Paris (1951)

Que faisaient vos parents dans la vie ?

Maman était modéliste, couturière chez Jeanne Paquin. Papa était homme de lettres, critique littéraire, critique d’art. Ma sœur faisait art déco. C’était un monde d’artistes. Mon père m’a toujours dit : « Il y a deux choses qui comptent sur la terre : la beauté et la bonté. » Le fric, c’était sale.

Vous pensez que cela a eu un impact sur votre façon de mener votre carrière ?

Oh, oui, j’étais stupide, j’étais tellement peu arriviste. Un jour, par exemple, je suis présente à un cocktail où se trouve Orson Welles. Toutes les comédiennes se précipitent, et moi, totalement intimidée, je foutais le camp. J’étais pas douée, vous voyez le genre !

Mais vous avez tout de même tourné avec Alfred Hitchcock !

Il avait vu Sous le ciel de Paris, et avait remarqué cette petite jeune fille qui descendait d’un fiacre, avec son petit tailleur. Il s’était dit alors : « Si j’ai un jour besoin d’une petite Française, je prendrai celle-là. » Il s’était mis en tête que je m’appelais Sylvie. Il arrive chez le représentant de la Gaumont à Paris et demande Sylvie. On lui montre plusieurs Sylvie, puis finalement on comprend qu’il veut parler de Brigitte ! A l’époque, j’étais avec Pedro de Cordoba, un danseur. Papa m’appelle : « Il faut que tu rentres, un Américain veut te voir. » J'arrive dans le bureau de la Gaumont, et je vois une grosse chose affalée dans un fauteuil. Je ne connaissais pas Hitchcock, je ne m’occupais pas de cinéma. Lui se marrait comme un bossu car c’était exactement ce qu’il voulait. Après on me dit : « Hitchcock voudrait déjeuner avec toi au Plazza. » Je faisais une émission à la radio, mais on me dit : « Tu te démerdes, tu fonces au Plazza, car il veut te présenter sa femme — il ne fait rien sans l’aval de sa femme. » Qu’est-ce qu’on a rigolé pendant ce déjeuner, sa femme était adorable. J’ai fait le film, La Main au collet.

Le rôle exigeait des qualités physiques particulières, vous montez sur les toits pour voler les bijoux de milliardaires…

Mon côté physique me servait, et mon côté effronté aussi. Mais j’étais folle de rage parce que j’avais pris trois kilos quand je suis arrivée au début du tournage sur la Côte d‘azur. J’avais fait un numéro de trapèze quatre mois auparavant, et le gala fini, je me suis fait des bons petits plats et j’avais grossi. J’étais obligée d’avoir un maillot de bain une pièce (choisi chez Carven) parce qu’aux Etats-Unis, on n’avait pas le droit de montrer son ventre. Moi, j’étais nudiste de toute façon, et je portais des bikinis depuis longtemps aussi ; les gens vous disent ça a commencé dans les années 60, laissez-moi rire… Bref, après qu’Hitchcock m’ait choisie, je fonce dans le midi avec 3-4 kilos en trop, et je ne voyais que ça ! Le plan où je marche vers la mer, de dos, oh ! je mourais de honte, j’aurais payé n’importe quoi pour pas qu’on voit ce plan !

La Main au collet (1955)

Je vous assure que vous pouvez vous tranquilliser, vous êtes parfaite en maillot ! Il y a surtout cette scène sur la plage de Cannes, très savoureuse, où vous vous disputez Cary Grant dans l’eau avec Grace Kelly…

Je la détestais cette scène : je la trouvais vulgaire, je déplorais mon personnage, je n’aimais pas du tout. Pendant qu’on tournait cette scène, Cary ne pensait qu’à rigoler ! Avec ses jambes, il m’enlaçait dans l’eau, paf ! il me serrait, me coinçait en dessous, c’était insupportable ! On était copains, on s’entendait très bien. Il venait de se marier avec une femme adorable

Et quels étaient vos rapports avec Grace Kelly ?

Elle était mille fois mieux dans la vie qu’au cinéma. Elle était vivante, alors qu’elle était figée dans son personnage. Mais, vous savez, sur le tournage, elle restait très à part parce quelle passait sa vie avec son coach. Elle travaillait tout le temps son texte avec son coach, au maquillage, au déjeuner, dans sa loge. Cary et moi, on rigolait, on allait déjeuner dehors… Tandis qu’elle, elle était très sérieuse, c’est vrai qu’elle avait beaucoup de texte, les séquences étaient très bavardes avec Cary dans la chambre d’hôtel, dans la voiture…

Vous avez gardé de bons rapports après avec Cary Grant ?

Oui, il venait à Paris avec son ami, Randolf Scott. Je les prenais à leur hôtel. J’avais une 4CV. Randoph était grand aussi, je les mettais tous les deux à l’arrière, il fallait traverser l’Etoile… Ils poussaient des hurlements, ils étaient dans un état de frayeur !

Quels ont été vos rapports avec Hitchcock sur le tournage de La Main au collet ?

Les rapports étaient merveilleux avec Hitch, c’est un homme que j’adore. Mais il me dirigeait horriblement mal sur le tournage. Il dirige pas, c’était horrible ! La scène où je suis avec Cary sur le hors-bord, où l’on vous envoie du vent dans la figure car c’est fait en studio, eh bien, on l’a travaillée de plusieurs façons avec Cary. Hitch veut la tourner, mais moi, j’ai dit non. « Comment, tu ne veux plus tourner ? » J’ai dit : « Non, parce que vous nous dites rien ! Bientôt, on va faire les pieds au mur, et vous serez aussi content. » Il se marre, et il me répond : « Si je t’ai prise, c’est parce que tu étais le personnage. Tu fais ce que tu veux. » Il y a rien de plus bête que de dire ça à un acteur.

C’est une preuve de confiance, non ?

Oui, mais on peut faire une scène de cinquante façons différentes. « Passe-moi le sel », on peut le dire de mille façons différentes…

Vous étiez prévue par Hitchcock pour jouer le rôle de Mais qui a tué Harry ? Pourquoi est-ce que c’est Shirley Mac-Laine qui a eu le rôle finalement ?

(Brigitte Auber baisse légèrement la tête. Silence). C’est de ma faute. On s’aimait beaucoup, il venait à Paris, on allait dîner ensemble, il y avait une vraie amitié. Et puis un jour, il me ramène à la maison, et voilà que dans la voiture, il me saute dessus. Là vous êtes éberlué. Quand vous aimez quelqu’un un peu comme votre papa, un père avec qui il y a une grande complicité, pas un père rigide… Eh ! bien, c’était fini. Il a pris Mademoiselle Mac Laine pour le film.

La Main au collet (1955)

Hitchcock s’est excusé un jour auprès de vous ?

Non. Il est revenu 8, 9 mois après à Paris. Il venait de Londres, sa femme est restée là-bas. Il m’a téléphoné : « Tu es libre à dîner ? » On a dîné ensemble, En me ramenant à la maison, il m’a dit : « Je vais rester un certain temps sans te voir. » Il était vraiment amoureux. Je comprends. Il y avait une communion, une complicité énorme entre nous.

Vous avez dit tout à l’heure : « C’est ma faute. » Mais ce n’était pas votre faute !

Oui, bien sûr.

Hitchcock en a fait voir des vertes et des pas mûres à plusieurs actrices…

Tippi Hedren ? Elle a dit du mal de lui, mais est-ce qu’elle a fait d’autres films en dehors de lui ? Moi aussi, j’étais dans une situation coincée… Quand vous êtes un metteur en scène comme lui, avec des filles qui vous plaisent vraiment, eh ! bien, vous essayez de leur faire la cour…

Vous l’excusez…

Je me mets à sa place ! Parce qu’Hitchcock est vilain, ceinture !?

Avec Tippi Hedren, il s’est acharné d’une manière terrible, il s’en est même pris à sa fille en bas âge, Mélanie Griffith, en lui envoyant un petit cercueil avec une poupée dedans à l’effigie de à sa mère …

Avec moi, il n’était pas tordu. Avec Grace, il s’est toujours bien tenu. Et puis elle avait son Oleg (Cassini, NDLR) qui était là tout le temps, qui venait la chercher… Non, une femme normale — peut-être superficielle — elle ne peut pas « faire dodo » avec un homme qu’elle adore mais qui n’est « pas possible » physiquement. Y a des gens qui peuvent… mais pour moi, c’était pas possible.

La Main au collet (1955)

Vous avez connu des hommes très beaux. Un certain acteur français, par exemple, Alain Delon !

Oui, il avait des yeux fantastiques surtout. Cet œil bleu, cerclé de noir.

C’est vous qui êtes à l’origine de la carrière d’acteur d’Alain Delon…

Oui, c’était de la graine de voyou, il trainait à Saint-Germain-des-Prés, alors je l’ai foutu dans les pattes d’une copine qui était prof. Elle m’a dit : « Avec la tête qu’il a, il doit faire du cinéma illico, pas la peine d’apprendre… »

Vous gardez de bons souvenirs avec Alain Delon?

Oui, mais ça n’a pas duré longtemps, un an. Quand j’en avais assez de lui et que je voulais le quitter, il se mettait à genoux, il me suppliait avec ses yeux magnifiques de jamais le lâcher… J’aimais beaucoup sa mère, une femme merveilleuse. Il a pas mal exagéré son enfance malheureuse. J’ai continué à voir sa mère après notre séparation. Il avait rencontré la femme d’un metteur en scène, et il a fait ce qu’il fallait faire…

En parlant d’hommes très beaux, vous avez aussi bien connu Marlon Brando, n’est-ce pas ?

Oui, mais il n’y a rien eu du tout de sentimental entre nous. A Paris, avec Christian Marquand, on se connaissait, on se croisait, on buvait des verres ensemble. Christian et Marlon, ils étaient … très copains. C’est là que j’ai fréquenté Marlon. Quand j’ai séjourné en Amérique, je l’ai aussi vu. Un jour, on est allés au cinéma. J’avais jamais vu une vedette comme lui : dans la salle, avant que le film commence, il s’assied et met ses jambes sur le dossier du fauteuil en face. J’étais soufflée. Il a fini par ôter ses jambes quand une hôtesse lui a demandé, mais sans s’excuser.

Vous étiez sensible à son charme ? Il avait un sex appeal puissant…

Non, du tout. Au cinéma, c’est vrai qu’il était attirant, mais dans la vie, beaucoup moins. Il n’était pas toujours de bonne humeur… et puis, très comme ça (Brigitte Auber fait un geste de la main efféminée). En fait, aux Etats-Unis, j’avais un copain, c’était le neveu de Nicholas Ray. Il se trouvait que j’habitais le Château Marmont (hôtel à Los Angeles, sur Sunset Boulevard, NDLR). Burt Lancaster, aussi. Et là je dois dire que j’aurais pas dit non…

Je crois qu’il partageait un certain point commun avec Marlon Brando, vos chances étaient limitées…

Ah ? Bon... Je déjeunais souvent à la piscine en bas, comme Burt Lancaster. Sur La Main au collet, j’attendais souvent, il y avait ces jours où je ne foutais rien… Dans les studios, il y avait plein d’autres films qui se tournaient, et on se retrouvait au restaurant entre acteurs…

La Main au collet (1955)

Les méthodes de tournage étaient très différentes de ce que vous aviez connu en France ?

Au point de vue atmosphère, oui. En France, par exemple, devant la lampe rouge de la grosse porte lourde des studios, on prend comme garde-chiourme n’importe quel petit assistant. Là-bas, il y a un monsieur spécial pour s’occuper de la porte. On mélange pas comme nous. Les choses sont très réglées. Ce qui fait qu’il y a un ordre merveilleux, et donc tout le monde est de bonne humeur, souriant, pas nerveux, pas excité comme chez nous en France. A Hollywood, quand j’arrivais au studio tous les matins, il y avait un gros monsieur qui attendait devant l’ascenseur et qui me disait : « Hi honey ! » C’était tellement mignon. Au studio de la Paramount, tous les gens qui vous croisaient vous disaient « Hi ! » avec le sourire. En France, tout le monde fait la gueule !

Vous étiez la frenchy, la Parisienne ? Vous n’avez pas eu la tentation de rester à Hollywood ?

Jamais ! Moi, Paris, vous savez… j’étais amoureuse de Paris ! Toute ma vie, j’ai habité sur la rive gauche. Et cela fait 34 ans que je vis dans cet appartement du 17e.

Je peux vous demander si vous avez des enfants ?

Non. Je n’avais pas de père. Parce que je ne voulais pas me marier.

On peut faire des enfants sans se marier…

Ah non ! On n’a pas le droit ! Un enfant doit avoir un père et une mère… une famille ! Il faut construire une harmonie. On fait pas des enfants comme on veut se faire cuire une pomme de terre pour se faire plaisir ! Je restais avec un homme deux ans. Trois ans, c’a été le maximum dans ma vie. En général, c’était plutôt six mois… un an, un an et demi…

Vous étiez une cavaleuse ?

Oui ! J’avais surtout besoin d’être amoureuse. J’étais une amoureuse.

Une passionnée ?

Voilà ! Il me fallait de la passion. Quand la passion commençait à s’éteindre, pouf ! (Geste de la main) Alors on ne fait pas d’enfant, il faut être logique avec soi-même. Et puis, j’ai toujours été contre le mariage, toujours depuis l’âge de dix ans. Je trouvais aberrant d’être ligoté à quelqu’un… Et surtout un homme, excusez-moi, un homme qui est marié, à mon avis, il devient impuissant ! Il faut qu’il aille voir ailleurs… C’est pas possible, vous comprenez. Oui, j’étais révoltée que le mariage ce soit une signature sur un bout de papier devant quelqu’un qu’on ne connait pas, et qu’à cause de ça, on soit ligoté.

Vous étiez féministe ?

J’en avais pas conscience.

Vous avez lu Simone de Beauvoir à l’époque ?

Oui, j’ai lu Le Deuxième sexe, j’habitais Saint-Germain-des-Prés. J’ai signé le Manifeste des 343 (Manifeste des femmes qui ont pratiqué un avortement, 1971, NDLR). Il faut savoir ce qu’on veut dans la vie : je ne voulais pas me marier, donc pas d’enfant ; il y a en assez sur la terre, par pitié ! Et puis, la plupart du temps, avoir un enfant, c’est le maximum de l’égocentrisme.

Vous avez quelqu’un dans votre vie aujourd’hui ?

J’ai vécu avec un monsieur qui habitait en face (Elle me montre l’immeuble de l’autre côté de la rue). Et on a vécu comme ça tous les deux, sans avoir le côté sensuel, c’était uniquement dans la tête, de la tendresse, de la complicité pendant vingt ans.

Un amour platonique…

Oui, un amour platonique avec mon Claude qui est parti il y a 5 ans.

Vous continuez à aller au cinéma ?

Non, pas trop. Je vais au théâtre de temps à autre, mais je ne connais plus les acteurs, et puis le soir je suis crevée. Je viens de lire l’autobiographie de Jean-Pierre Aumont, elle est très bien… Mon Claude, il connaissait très bien Jean-Pierre, ils étaient copains… Tiens ! je vous offre le livre, je l’ai lu…

Ça me touche beaucoup ! Je peux vous prendre en photo ?

Oui, mais je peux mettre un peu de rouge à lèvre ?

Moi, je vous trouve très belle comme ça.

J’en ai assez ? D’accord. La photo, pas trop près, hein !

Propos recueillis par Clara Laurent,

le 3 janvier 2018 (droits réservés).

Intialement publié sur "L'oeil du témoin"

[1] Héroïne du film féministe de Germaine Dulac, La Souriante Madame Beudet (1923), elle joue aussi la mère de Danielle Darrieux dans son premier film, Le Bal (1931). Immense carrière au théâtre, dont la création des Parents terribles (Cocteau, 1938).